|

VOYAGE EN ORIENT

NOTES SUR LA SERVIE

par

Alphonse de Lamartine

Voyage en Orient

édition de 1849

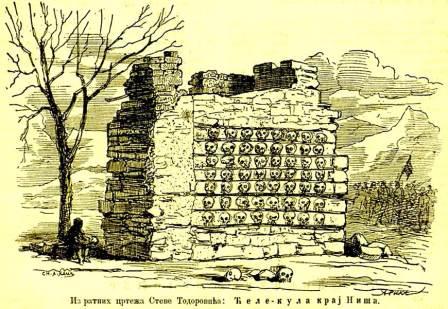

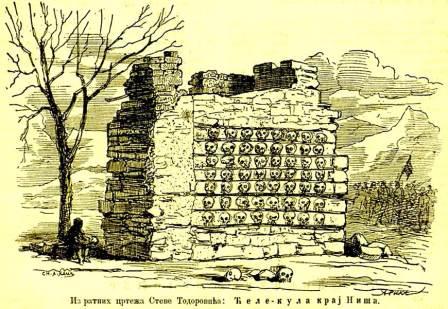

[La tour des crânes]

En quatre petites journées de marche, tantôt dans des montagnes d'un abord facile, tantôt dans des vallées et des plaines admirablement fertiles, mais dépeuplées, j'arrivai dans la plaine de Nissa[1]*, dernière ville turque, presque aux frontières de la Servie[2], je précédais, à cheval, d'une demi-heure la caravane ; le soleil était brûlant. A environ une lieue de la ville, je voyais une large tour blanche s'élever au milieu de la plaine, brillante comme du marbre de Paros ; le sentier m'y conduisait ; je m'en approchai, et, donnant mon cheval à tenir à un enfant turc qui m'accompagnait, je m'assis à l'ombre de la tour pour dormir un moment. A peine étais-je assis que, levant les yeux sur le monument qui me prêtait son ombre, je vis que ses murs, qui m'avaient paru bâtis de marbre ou de pierre blanche, étaient formés par des assises régulières de crânes humains. Ces crânes et ces faces d'hommes, décharnés et blanchis par la pluie et le soleil, cimentés par un peu de sable et de chaux, formaient entièrement l'arc triomphal qui m'abritait ; il peut y en avoir quinze à vingt mille ; à quelques-uns les cheveux tenaient encore et flottaient comme des lichens et des mousses au souille du vent ; la brise des montagnes soufflait vive et fraîche, et, s'engouffrent dans les innombrables cavités des têtes, des faces et des crânes, leur faisait rendre des sifflements plaintifs et lamentables. Je n'avais là personne pour m'expliquer ce monument barbare ; l'enfant qui tenait les deux chevaux par la bride jouait avec les petits morceaux de crânes tombés en poussière au pied de la tour ; j'étais si accablé de fatigue, de chaleur et de sommeil, que je m'endormis la tête appuyée contre ces murs de têtes coupées : en me réveillant, je me trouvai entouré de la caravane et d'un grand nombre de cavaliers turcs, venus de Nissa pour nous escorter à notre entrée dans la ville ; ils me dirent que c'étaient les têtes des quinze mille Serviens[3] tués par le pacha dans la dernière révolte de la Servie. Cette plaine avait été le champ de mort de ces généreux insurgés, et ce monument était leur sépulcre ; je saluai de l'œil et du cœur les restes de ces hommes héroïques, dont les têtes coupées sont devenues la borne de l'indépendance de leur patrie.

La Servie, où nous allions entrer, est maintenant libre, et c'est un chant de liberté et de gloire que le vent des montagnes faisait rendre à la tour des Serviens morts pour leur pays ! Bientôt ils posséderont Nissa même ; qu'ils laissent subsister ce monument ! Il apprendra à leurs enfants ce que vaut l'indépendance d'un peuple, en leur montrant à quel prix leurs pères l'ont payée.

|

|

La Tour des crânes / Ćele kula

dessin de Stevan Todorović |

La Tours des crânes

détail |

Nissa ressemble à Sophia et n'a aucun caractère. — Nous y passons un jour. — Après Nissa, on entre dans les belles montagnes et dans l'océan des forêts de la Servie. Ces forêts vierges s'étendent partout autant que l'horizon, laissant serpenter seulement une grande route, récemment tracée par le prince Milosch[4], chef indépendant de la Servie. Pendant six jours nous nous enfonçons dans ces magnifiques et perpétuels ombrages, n'ayant d'autre spectacle que les colonnades sans fin des troncs énormes et élevés des hêtres, les vagues de feuillages balancées par les vents, les avenues de collines et de montagnes uniformément vêtues de leurs chênes séculaires.

Seulement de distance en distance, environ toutes les cinq à six lieues, en descendant dans un vallon un peu plus large et où serpente une rivière, de grands villages en bois avec quelques jolies maisons blanches et neuves qui commencent à sortir des forêts, une petite église et un presbytère s'étendent le long d'une jolie rivière, au milieu de prairies et de champs de melons. Les habitants, assis sur des divans de bois devant leurs boutiques, travaillent à différents métiers ; leur physionomie, quoique douce et bienveillante, a quelque chose de septentrional, d'énergique, de fier, qui rappelle tout de suite à l'œil un peuple déjà libre, digne de l'être tout à fait. Partout on nous accueille avec hospitalité et respect ; on nous prépare la maison la plus apparente du village ; le curé vient s'entretenir avec nous. On commence à trouver dans les maisons quelques meubles d'Europe ; les femmes ne sont plus voilées ; on trouve dans les prairies et dans les bois des bandes de jeunes hommes et de jeunes filles allant ensemble aux travaux des champs, et chantant des airs nationaux qui rappellent le ranz des vaches. Ces jeunes filles sont vêtues d'une chemise plissée à mille plis, qui couvre les épaules et le sein, et d'un jupon court de laine brune ou rouge ; leur fraîcheur, leur gaieté, la limpidité de leurs fronts et de leurs yeux les font ressembler aux belles femmes de Berne ou des montagnes de Lucerne.

Là nos fidèles compagnes de tous les konaks de Turquie nous abandonnent ; nous ne voyons plus les cigognes dont les larges nids, semblables à des berceaux de jonc, couronnent le sommet de tous les dômes des mosquées dans la Turquie d'Europe, et servent de toit aux minarets écroulés. Tous les soirs, en arrivant dans les villages ou dans les kans déserts, nous les voyions deux à deux errer autour de notre tente ou de nos masures : les petits, élevant leurs longs cous hors du nid comme une nichée de serpents, tendent le bec à la mère, qui, suspendue à demi sur ses larges ailes, leur partage la nourriture qu'elle rapporte des marais voisins : et le père, planant immobile à une grande hauteur au-dessus du nid, semble jouir de ce touchant spectacle. Ces beaux oiseaux ne sont nullement sauvages : ils sont les gardiens du toit, comme les chiens sont les gardiens du foyer ; ils vivent en paix avec les nuées de tourterelles qui blanchissent partout le dôme des kans et des mosquées, et n'effarouchent pas les hirondelles. Les Turcs vivent en paix eux-mêmes avec toute la création animée et inanimée : arbres, oiseaux ou chiens, ils respectent tout ce que Dieu a fait ; ils étendent leur charité à ces pauvres espèces abandonnées ou persécutées chez nous. Dans toutes les rues, il y a, de distance en distance, des vases pleins d'eau pour les chiens du quartier, et ils font quelquefois en mourant des fondations pieuses pour qu'on jette du grain aux tourterelles qu'ils nourrissent pendant leur vie.

2 septembre 1833.

Nous sommes sortis ce matin des éternelles forêts de la Servie, qui descendent jusqu'aux bords du Danube. Le point où l'on commence à apercevoir ce roi des fleuves est un mamelon couvert de chênes superbes ; après l'avoir franchi, on découvre à ses pieds comme un vaste lac d'une eau bleue et transparente, encaissé dans des bois et des roseaux, et semé d'îles vertes ; en avançant, on voit le fleuve s'étendre à droite et à gauche en côtoyant d'abord les hautes falaises boisées de la Servie, et en se perdant, à droite, dans les plaines de la Hongrie. Les dernières pentes de forêts qui glissent vers le fleuve sont un des plus beaux sites de l'univers. Nous couchons au bord du Danube, dans un petit village servien.

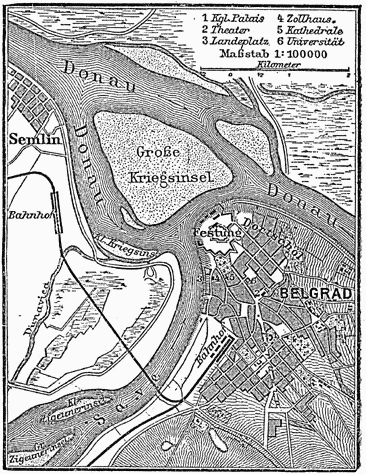

Le lendemain, nous quittons de nouveau le fleuve pendant quatre heures de marche. Le pays, comme tous les pays de frontières, devient aride, inculte et désert. Nous gravissons vers midi des coteaux stériles, d'où nous découvrons enfin Belgrade à nos pieds. Belgrade, tant de fois renversée par les bombes, est assise sur une rive élevée du Danube. Les toits de ses mosquées sont percés, les murailles sont déchirées ; les faubourgs, abandonnés, sont jonchés de masures et de monceaux de ruines ; la ville, semblable à toutes les villes turques, descend en rues étroites et tortueuses vers le fleuve. Semlin[5], première ville de Hongrie, brille de l'autre côté du Danube avec toute la magnificence d'une ville d'Europe : les clochers s'élèvent en face des minarets. Arrivés à Belgrade, pendant que nous nous reposons dans une petite auberge, la première que nous ayons trouvée en Turquie, le prince Milosch m'envoie quelques-uns de ses principaux officiers pour m'inviter à aller passer quelques jours dans la forteresse où il réside, à quelques lieues de Belgrade ; je résiste à leurs instances, et je commande les bateaux pour le passage du Danube. A quatre heures, nous descendons vers le fleuve. Au moment où nous allions nous embarquer, je vois un groupe de cavaliers, vêtus presque à l'européenne, accourir sur la plage : c'est le frère du prince Milosch, chef des Serviens, qui vient de la part de son frère me renouveler ses instances pour m'arrêter quelques jours chez lui. Je regrette vivement de ne pouvoir accepter une hospitalité si obligeamment offerte ; mais mon compagnon de voyage, M. de Capmas, est gravement malade depuis plusieurs jours ; on le soutient à peine sur son cheval : il est urgent pour lui de trouver le repos et les ressources qu'offrira une ville européenne et les secours des médecins d'un lazaret. Je cause une demi-heure avec le prince, qui me parait un homme aussi instruit qu'affable et bon ; je salue en lui et dans sa noble nation l'espoir prochain d'une civilisation indépendante, et je pose enfin le pied dans la barque qui nous transporte à Semlin. — Le trajet est d'une heure ; le fleuve, large et profond, a des vagues comme la mer. On longe ensuite les prairies et les vergers qui entourent Semlin.

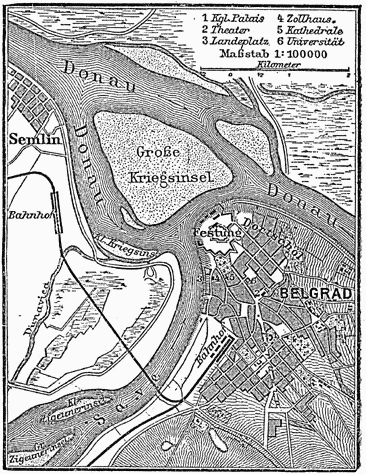

Belgrade et Semlin (Zemun)

une carte de 1888

Le 3 au soir, entrée au lazaret, où nous devons rester dix jours. Chacun de nous a une cellule et une petite cour plantée d'arbres. Je congédie mes Tartares, mes moukres, mes drogmans, qui retournent à Constantinople : tous nous baisent la main avec tristesse, et je ne puis quitter moi-même sans attendrissement et sans reconnaissance ces hommes simples et droits, ces fidèles et généreux serviteurs qui m'ont guidé, servi, gardé, soigné comme des frères feraient pour un frère, et qui m'ont prouvé, pendant les innombrables vicissitudes de dix-huit mois de voyage dans la terre étrangère, que toutes les religions avaient leur divine morale, toutes les civilisations leur vertu, et tous les hommes le sentiment du juste, du bien et du beau, gravé en différents caractères dans leur cœur par la main de Dieu.

Notes sur la Servie

Semlin, 12 septembre, au lazaret,

A peine sorti de ces forêts où germe un peuple neuf et libre, on regrette de ne pas le connaître plus à fond ; on aimerait à vivre et à combattre avec lui pour son indépendance naissante ; on recherche avec amour d'où il est éclos, et quelle destinée ses vertus et la Providence lui préparent. Je me souviens toujours de la scène de Iagodina : nous admirions dans une cabane de Serviens une jeune mère qui allaitait deux jumeaux, et dont le troisième enfant jouait à terre à ses pieds avec le yatagan de son père. Le pope du village et quelques-uns des principaux habitants étaient en cercle autour de nous, et nous parlaient avec simplicité et enthousiasme du bien-être croissant de la nation sous ce gouvernement de liberté, des forêts que l'on défrichait, des maisons de bois qui se multipliaient dans les vallées, des écoles nombreuses et pleines d'enfants qui s'ouvraient dans tous les villages : chacun de ces hommes, avançant la tête entre les épaules de ceux qui le précédaient, avait l'air fier et heureux de l'admiration que nous témoignions nous-mêmes ; leur œil était animé, leur front rougissait d'émotion pour leur patrie, comme si la gloire et la liberté de tous avaient été l'orgueil de chacun. A ce moment, le mari de la belle Servienne chez qui nous étions logés rentra des champs, s'approcha de nous, nous salua avec ce respect et en même temps avec cette noblesse de manières naturelle aux peuples sauvages ; puis il se confondit dans le cercle des villageois, et écouta, comme les autres, le récit que le pope nous faisait des combats de l'indépendance. Quand le pope en fut à la bataille de Nissa et aux trente drapeaux enlevés à quarante mille Turcs par trois mille montagnards, le père s'élança hors du cercle, et prenant des bras de sa femme ses deux beaux enfants qu'il éleva vers le ciel : « Voilà des soldats de Milosch ! s'écria-t-il. Tant que les femmes seront fécondes, il y aura des Serviens libres dans les forêts de la Schumadia ! »

L'histoire de ce peuple n'est écrite qu'en vers populaires, comme toutes les premières histoires des peuples héroïques. Ces chants de l'enthousiasme national, éclos sur le champ de bataille, répétés de rang en rang par les soldats, apportés dans les villages à la fin de la campagne, y sont conservés par la tradition. Le curé ou le maître d'école les écrivent ; des airs simples, mais vibrants comme le cœur des combattants ou comme la voix du père de famille qui salue de loin la fumée du toit de ses enfants, les accompagnent ; ils deviennent l'histoire populaire de la nation ; le prince Milosch en a fait imprimer deux recueils répandus dans les campagnes. L'enfant slave apprend à lire dans ces récits touchants des exploits de ses pères, et le nom du libérateur de la Servie se trouve imprimé dans ses premiers souvenirs. Un peuple nourri de ce lait ne peut plus jamais redevenir esclave.

J'ai rencontré souvent au milieu de ces forêts vierges, dans des gorges profondes où l'on ne soupçonnait d'autres habitants que des bêtes féroces, des groupes de jeunes garçons et de jeunes filles qui cheminaient en chantant ensemble ces airs nationaux dont nos interprètes nous traduisaient quelques mots. Ils interrompaient un moment leurs chants pour nous saluer et nous regarder défiler ; puis, quand nous avions disparu, ils reprenaient leur route et leurs airs, et les sombres voûtes de ces chênes séculaires, les rochers qui bordaient le torrent, frémissaient et résonnaient longtemps de ces chants à larges notes et à refrains monotones, qui promettent une longue félicité à cette terre. « Que disent-ils ? demandai-je un jour au drogman qui comprenait leur langue. — Hospodar, me répondit-il, ils disent des choses si niaises que cela ne vaut pas la peine d'être répété à des Francs. — Mais enfin, voyons, traduisez-moi les paroles mêmes qu'ils chantent en ce moment. — Eh bien! ils disent : « Que Dieu bénisse les eaux de la Morawa, car « elles ont noyé les ennemis des Serviens ! que Dieu multiplie le gland des chênes de la Schumadia, car chacun de ces arbres est un Servien ! » — Et que veulent-ils dire par là ? — Hospodar, ils veulent dire que pendant la guerre les Serviens trouvaient un rempart derrière le tronc de ces chênes ; leurs forêts étaient et sont encore leurs forteresses ; chacun de ces arbres est pour eux un compagnon de combat ; ils les aiment comme des frères ; aussi quand le prince Milosch, qui les gouverne actuellement, a fait couper tant d'arbres pour tracer, à travers ces forêts, la longue route que nous suivons, les vieux Serviens l’ont souvent maudit. Abattre des chênes, disaient-ils, c'est tuer des hommes. En Servie les arbres et les hommes sont amis. »

En traversant ces magnifiques solitudes, où pendant tant de jours de marche l'œil n'aperçoit, quelque part qu'il se porte, que l'uniforme et sombre ondulation des feuilles de chênes qui couvrent les vallées et les montagnes, véritable océan de feuillages que ne perce pas même la pointe aiguë d'un minaret ou d'un clocher ; en descendant de temps en temps dans les gorges profondes où mugissait une rivière, où la forêt s'écartait un peu pour laisser place à quelques champs bien cultivés, à quelques jolies maisons de bois neuves, à des scieries, à des moulins qu'on bâtissait sur le bord des eaux ; en voyant d'immenses troupeaux, conduits par de jeunes et belles filles élégamment vêtues, sortir des colonnades de grands arbres et revenir le soir aux habitations ; les enfants sortir de l'école, le pope assis sur un banc de bois à la porte de sa jolie maison, les vieillards entrer dans la maison commune ou dans l'église pour délibérer, je me croyais au milieu des forêts de l'Amérique du Nord, au moment de la naissance d'un peuple ou de l'établissement d'une colonie nouvelle. Les figures des hommes témoignaient de la douceur des mœurs, de la politesse d'une civilisation antique, de la santé et de l'aisance de ce peuple ; la liberté est écrite sur leurs physionomies et dans leurs regards. Le Bulgare est bon et simple, mais on sent que, prêt à s'affranchir, il porte encore un reste du joug ; il y a dans la pose de sa tête, et dans l'accent de sa langue, et dans l'humble résignation de son regard, un souvenir et une appréhension sensible du Turc ; il rappelle le Savoyard, ce bon et excellent peuple des Alpes, à qui rien ne manque que la dignité de physionomie et de parole qui ennoblit toutes les autres vertus. Le Servien, au contraire, rappelle le Suisse des petits cantons, où les mœurs pures et patriarcales sont en harmonie parfaite, sur la figure du pasteur, avec la liberté qui fait l'homme et le courage calme qui fait le héros. – Les jeunes filles ressemblent aux belles femmes des cantons de Lucerne et de Berne ; leur costume est à peu près le même : des jupons très-courts de couleur éclatante, et leurs cheveux tressés en longues cordes, traînant jusque sur leurs talons. Les mœurs sont pures comme celles des peuples pasteurs et religieux. Leur langue, comme toutes celles qui dérivent du slave, est harmonieuse, musicale et cadencée ; il y a entre eux peu d'inégalité de fortune, mais une aisance générale, le luxe est celui des armes. Leur gouvernement actuel est une sorte de dictature représentative. Le prince Milosch, libérateur de la Servie, a conservé le pouvoir discrétionnaire qui s'était résumé en lui, par nécessité, pendant la guerre. Proclamé prince des Serviens (1829), le peuple lui a juré fidélité à lui et à ses successeurs. Les Turcs, qui ont encore une part dans l'administration et dans les garnisons des forteresses, ont reconnu aussi le prince Milosch et traitent directement avec lui : il a constitué un sénat et des assemblées délibérantes de district qui concourent à la discussion et à la décision des affaires générales ; le sénat est convoqué tous les ans ; les députés des villages se rassemblent aux environs de la demeure du prince ; ils tiennent, comme les hommes des temps héroïques, leurs assemblées délibérantes sous de grands arbres. Le prince descend du siège où il est placé, s'avance vers chacun des députés, l'interroge, écoute ses réponses, prend note de ses griefs ou de ses conseils, lui parle des affaires, lui explique avec bonté sa politique, se justifie des mesures qui ont pu paraître sévères ou abusives : tout se passe avec la familiarité noble et grave d'hommes des champs conversant avec leurs seigneurs. Ce sont des patriarches laboureurs et armés. L'idée de Dieu préside à leurs conseils comme à leurs combats : ils combattent, ils gouvernent pour leurs autels comme pour leurs forêts ; mais les prêtres bornent ici leur influence aux choses de la religion. L'influence principale est aux chefs militaires, à cette noblesse de sang qu'ils appellent les weyvodes. La domination sacerdotale ne commence jamais que lorsque l'état de guerre a cessé et que le sol de la patrie appartient sans contestation au peuple. Jusque-là la patrie honore avant tout ceux qui la défendaient ; elle n'honore qu'après ceux qui la civilisent.

Principauté de Serbie (1833-1878)

La population servienne s'élève maintenant à environ un million d'hommes et elle s'accroît rapidement : la douceur du climat, pareil à celui de la France entre Lyon et Avignon ; la fertilité de la terre vierge et profonde qui se couvre partout de la végétation des prairies de la Suisse ; l'abondance des rivières et des ruisseaux qui descendent des montagnes, circulent dans les vallées et forment çà et là des lacs au milieu des bois ; les défrichements de forêts qui fourniront, comme en Amérique, de l'espace à la charrue et des matériaux inépuisables aux constructions ; les mœurs douces et pures du peuple : des lois protectrices, éclairées déjà d'un vif reflet de nos meilleures lois européennes ; les droits des citoyens garantis par des représentations locales et par des assemblées délibérantes ; enfin le pouvoir suprême concentre, dans une proportion suffisante, entre les mains d'un homme digne de sa mission, le prince Milosch, se transmettant à ses descendants : tous ces éléments de paix, de civilisation et de prospérité promettent de porter la population servienne à plusieurs millions d'hommes avant un demi-siècle. Si ce peuple, comme il le désire et l'espère, devient le noyau d'un nouvel empire slave par sa réunion avec la Bosnie, une partie de la Bulgarie et les hordes belliqueuses des Monténégrins, l'Europe verra un nouvel État surgir des ruines de la Turquie, et couvrir ces vastes et belles régions qui règnent entre le Danube, l'Adriatique et les hauts Balkans. Si les différences de mœurs et de nationalité résistent trop à cette fusion, on verra du moins dans la Servie un des éléments de cette fédération d'États libres ou de protectorats européens destinés à combler le vide que la disparition de l'empire ottoman va laisser en Europe comme en Asie ; la politique européenne n'a pas d'autre vœu à former.

23 septembre 1833.

L'histoire de ce peuple devrait se chanter et non s'écrire. C'est un poème qui s'accomplit encore. J'ai recueilli les principaux faits, sur les lieux, de la bouche de nos amis de Belgrade qui viennent nous visiter à la grille du lazaret. Assis sous un tilleul, sur l'herbe où flotte le beau et doux soleil de ces contrées, au murmure voisin des flots rapides du Danube, à l'aspect des beaux rivages et des vertes forêts qui servent de remparts à la Servie du côté de la Hongrie, ces hommes, au costume semi-oriental, au visage mâle et doux des peuples guerriers, me racontent simplement les faits auxquels ils ont pris tant de part[6]. Quoique jeunes encore et couverts de blessures, ils semblent avoir oublié entièrement la guerre et ne s'occupent que d'instruction publique, d'écoles pour le peuple, d'améliorations rurales et administratives, de progrès à faire dans la législation ; modestes et zélés, ils profitent de toutes les occasions qui se présentent pour perfectionner leurs institutions naissantes ; ils interrogent les voyageurs, les retiennent le plus longtemps possible parmi eux, et recueillent tout ce que disent ces hommes venus de loin, comme les envoyés de la Providence. Voici ce que j'ai recueilli sur leurs dernières années. Ce fut vers 1804 qu'à la suite de longs troubles, suscités d'abord par Passwanoglou, pacha de Widin, et qui s'étaient terminés par la domination des janissaires ; ce fut déjà vers 1804 que les Serviens se révoltèrent contre leurs tyrans : trois chefs se réunirent dans cette partie centrale de la Servie qu'on nomme la Schumadia, région immense et couverte d'impénétrables forêts. Le premier de ces chefs était Kara-George, les deux autres Tanko-Kalisch[7] et Vasso-Tcharapitsch. Kara-George avait été heiduk. Les heiduks étaient pour la Servie ce que les klephtes étaient en Grèce, une race d'hommes indépendants et aventuriers, vivant dans des montagnes inaccessibles, et descendant au moindre signal de guerre pour se mêler aux luttes des factions et s'entretenir dans l'habitude du sang et du pillage. Tout le pays s'insurgea à l'exemple de la Schumadia ; chaque canton se choisit pour chef le plus brave et le plus considéré de ses weyvodes ; ceux-ci, réunis en conseil de guerre, donnèrent a Kara-George le titre de généralissime. Ce titre lui conférait peu d'attributions ; mais le génie, dans les temps de trouble, donne bien vite à un homme audacieux la souveraineté de fait. Le danger ne marchande jamais avec le courage. L'obéissance est l'instinct des peuples envers l'audace et le talent.

George Petrowitsch, surnommé Kara ou Zrin, c'est-à-dire George le Noir, était né, vers 1765, dans un village du district de Kragusewatz[8] ; son père était un simple paysan laboureur et pasteur, nommé Pétron[9]i. Une autre tradition fait naître Kara-George en France, mais elle n'a rien de vraisemblable. Pétroni emmena son fils, encore enfant, dans les montagnes de Topoli. L'insurrection de 1787, que l'Autriche devait appuyer, ayant eu un succès funeste, les insurgés, poursuivis par les Turcs et les Bosniaques, furent obligés de prendre la fuite. Pétroni et George, son fils, qui avaient déjà vaillamment combattu, rassemblèrent leurs troupeaux, leur seule richesse, et se dirigèrent vers la Save ; ils touchaient déjà à cette rivière, et allaient trouver leur salut sur le territoire autrichien, quand le père de Kara-George, vieillard affaibli par les années et plus enraciné que son fils dans le sol de la patrie, se retourna, regarda les montagnes où il laissait toutes les traces de sa vie, sentit son cœur se fendre à l'idée de les quitter à jamais pour passer chez un peuple inconnu, et, s'asseyant sur la terre, conjura son fils de se soumettre plutôt que de passer en Allemagne. Je regrette de ne pouvoir rendre de mémoire les touchantes et pittoresques supplications du vieillard, telles qu'elles sont chantées dans les strophes populaires de la Servie. C'est une de ces scènes ou les sentiments de la nature, si vivement éprouvés et si naïvement exprimés par le génie d'un peuple enfant, surpassent tout ce que l'invention des peuples lettrés peut emprunter à l'art. La Bible et Homère ont seuls de ces pages.

Cependant Kara-George, attendri d'abord par les regrets et les prières de son père, avait fait rebrousser chemin à ses serviteurs et à ses troupeaux ; dévoué à ce devoir rigoureux d'obéissance filiale, seconde religion des Orientaux, il courbait la tête sous la voix de son père et allait reprendre tristement la route de l'esclavage, pour que les os de Pétroni ne fussent pas privés de la terre servienne, quand la voix et les coups de fusil des Bosniaques lui annoncèrent l'approche de leurs ennemis et le supplice inévitable que leur vengeance allait savourer. « Mon père, dit-il, décidez-vous, nous n'avons plus qu'un instant : levez-vous, jetez-vous dans le fleuve ; mon bras vous soutiendra, mon corps vous couvrira contre les balles des Osmanlis, vous vivrez, vous attendrez de meilleurs jours sur le territoire d'un peuple ami. » Mais l'inflexible vieillard, que son fils s'efforçait en vain d'emporter, résistait à tous ses efforts et voulait mourir sur le sol de la patrie. Kara-George désespéré et ne voulant pas que le corps de son père tombât entre les mains des Turcs, se mit à genoux, demanda la bénédiction du vieillard, le tua d'un coup de pistolet, le précipita dans la Save, et, se jetant dans le fleuve, passa lui-même à la nage sur le territoire autrichien.

Peu de temps après, il rentra en Servie comme sergent-major d'un corps franc. Mécontent de n'avoir pas été compris dans une distribution de médailles d'honneur, il quitta ce corps et se jeta, comme heiduk, dans les montagnes ; s'étant réconcilié avec son chef, il l'accompagna en Autriche quand la paix fut conclue, et obtint une place de garde forestier dans le monastère de Krushedal[10]. Bientôt las de ce genre d'existence, il rentra en Servie sous le gouvernement de Hadgi-Mustapha. Il redevint pasteur ; mais il reprit les armes toutes les fois qu'une émotion nouvelle souleva une partie du pays.

Portrait de Karageorges, 1816

par Vladimir Borovikovski.

Kara-George était d'une haute stature, d'une constitution robuste, d'une figure noble et ouverte. Silencieux et pensif quand il n'était animé ni par le vin, ni par le bruit des coups de fusil, ni par la contradiction dans les conseils, on le voyait souvent rester une journée entière sans proférer une parole.

Presque tous les hommes qui ont fait ou qui sont destinés à faire de grandes choses sont avares de paroles. Leur entretien est avec eux-mêmes plus qu'avec les autres ; ils se nourrissent avec leurs propres pensées, et c'est dans ces entretiens intimes qu'ils puisent cette énergie d'intelligence et d'action qui constitue les hommes forts : Napoléon ne devint causeur que quand son sort fut accompli, et quand sa fortune fut à son déclin. Inflexible défenseur de la justice et de l'ordre, Kara-George fit pendre son propre frère, qui avait attenté à l'honneur d'une jeune fille.

Ce fut en janvier 1806 que plusieurs armées pénétrèrent à la fois en Servie. Békir, pacha de Bosnie, et Ibrahim, pacha de Scutari, reçurent de la Porte l'ordre d'y porter toutes leurs forces. Békir y envoya deux corps d'environ quarante mille hommes. Ibrahim s'avança du côté de Nissa à la tête d'une armée formidable. Kara-George, avec des forces très inférieures en nombre, mais animées d'un invincible patriotisme, pleines de confiance dans leurs chefs et protégées par les forêts qui couvraient leurs mouvements, repoussa toutes les attaques partielles de Békir et d'Ibrahim. Après avoir culbuté Hadgi-Bey, près de Petzka[11], il marcha sur l'armée principale, qui se retirait sur Schabaz, l'atteignit et la défit complétement à Schabaz, le 8 août 1806 ; Kulmi[12] et le vieux Méhémet furent tués. Les débris de leur armée se sauvèrent à Schabaz. Les Bosniaques qui voulurent repasser la Drina furent faits prisonniers. Kara-George, qui n'avait avec lui que sept mille hommes d'infanterie et deux mille hommes de cavalerie, se porte rapidement sur Ibrahim-Pacha qui assiégeait Daligrad, ville servienne, défendue par un autre chef nommé Pierre Dobrinyas. A son approche, Ibrahim demanda à entrer en pourparlers. Des conférences eurent lieu à Smaderewo ; il s'ensuivit une pacification momentanée de la Servie, à des conditions favorables au pays. Ce ne fut qu'un de ces entr'actes qui laissent respirer l'insurrection, et accoutument insensiblement les nations à cette demi-indépendance qui se change bientôt en impatience de liberté. Peu de temps après, Kara-George, qui n'avait pas licencié ses troupes, parce que les décisions du muphti n'avaient pas ratifié les conditions de Smaderewo, marcha sur Belgrade, capitale de la Servie, ville forte sur le Danube, avec une citadelle et une garnison turque ; il s'en empara. Guscharez-Ali, qui commandait la ville, obtint de Kara-George la permission de se rendre à Widin, en descendant le Danube. Soliman Pacha resta dans la citadelle ; mais au commencement de 1807, s'étant mis en marche avec deux cents janissaires qui lui restaient pour rejoindre les Turcs, il fut massacré avec eux par l'escorte même que Kara-George lui avait donnée pour protéger sa retraite. On n'accusa pas Kara-George de cette barbarie. Elle fut l'effet de la vengeance des Serviens contre la race des janissaires, dont la domination féroce les avait accoutumés à de pareilles exécutions.

Ces succès de la guerre de l'indépendance valurent à la Servie sa constitution toute municipale. Les chefs militaires, nommés weyvodes, s'étaient substitués partout aux pouvoirs civils. Ces weyvodes étaient soutenus par une cavalerie formée de jeunes gens des plus riches familles, qui ne recevaient pas de solde, mais vivaient aux frais des weyvodes et partageaient avec eux le butin. Quelques-uns des weyvodes avaient autour d'eux jusqu'à cinquante de ces jeunes cavaliers. Les plus marquants de ces chefs étaient alors Jacob Nenadowitsch[13], Milenko, Dobrinyas, Ressava, et, au-dessus de tous, Kara-George.

Un sénat, composé de douze membres élus par chacun des douze districts, devait présider aux intérêts généraux de cette espèce de fédération armée et servir de contrepoids à ces pouvoirs usurpés. Ce sénat se montra digne de ses fonctions. Il régularisa les finances, régla l'impôt, consacra la dîme à la solde des troupes, et s'occupa de l'enseignement du peuple avec un zèle et une intelligence qui indiquaient dès lors un profond instinct de civilisation. Ils substituèrent à l'enseignement routinier des cloîtres et des couvents des écoles populaires dans chaque ville chef-lieu de district. Malheureusement ces sénateurs, au lieu de tenir leur mandat du pays tout entier, ne représentaient que les weyvodes, et étaient par conséquent soumis à leur seule influence.

Un autre corps politique délibérant, composé de weyvodes et des hospodars eux-mêmes, retenait les affaires les plus importantes, et la souveraineté disputée se partageait entre ce corps et Kara-George. Tous les ans, vers Noël, les weyvodes qui le composaient se réunissaient à Belgrade, et y traitaient sous les yeux de ce chef, et au milieu des intrigues qui les enveloppaient, de la paix, de la guerre, de la forme du gouvernement, de la quotité de l'impôt. Ils y rendaient leurs comptes et faisaient des règlements pour l'administration et la justice. L'existence et les prétentions de ce corps aristocratique furent un obstacle à l'affranchissement complet et au développement plus rapide des destinées de la Servie. L'unité est la condition vitale d'un peuple armé en présence de ses ennemis ; l'indépendance veut un despote pour s'établir ; la liberté civile veut des corps délibérants. Si les Serviens eussent été mieux inspirés alors, ils auraient élevé Kara-George au-dessus de tous ses rivaux, et concentré les pouvoirs dans la même main. Les hospodars sentaient bien qu'un chef unique était nécessaire ; mais chacun d'eux désirait que ce chef fût faible, pour avoir l'espérance de le dominer. Les choix des sénateurs se ressentirent de cette pensée secrète. Ils espérèrent que ce corps leur servirait contre George ; George espérait qu'il lui servirait contre les hospodars. Les guerres sourdes commencèrent entre les libérateurs de la Servie.

Le plus éloquent des sénateurs, Mladen Milowanowitsch, avait conquis, par l'influence de sa parole, la décision principale des affaires dans le sénat. Enrichi par le pillage de Belgrade, et maître du commerce extérieur par les douanes du Danube, dont il avait pris la ferme, il faisait ombrage à Kara-George et à ses partisans. Le sénat, remué par eux, se souleva contre Milowanowitsch, qui se retira, plein de pensées de vengeance, à Daligrad. Il dénonça secrètement à George les sourdes intrigues de la Russie et des Grecs contre lui. Kara-George le crut, le rappela à Belgrade, résolut la guerre contre les Bosniaques, et ouvrit la campagne de 1809 en entrant en Bosnie.

Le même chant national slave qui célèbre le commencement de l'insurrection prédit des malheurs pour le jour où l'on tentera de passer la Drina et d'envahir la Bosnie. La prédiction du poète fut l'oracle de la Providence. Cette campagne fut une série de fautes, de désastres et de ruines. Kara-George, assisté d'un corps russe, combattit en vain avec son héroïsme habituel. Ses soldats, découragés, faiblirent. Battu par les Tures à Komenitza[14], il vint protéger Tagodina[15] et la rive gauche de la Morawa, et ne dut même qu'à une importante diversion des Russes la conservation de cette partie du territoire.

Les revers accrurent la jalouse inimitié des weywodes contre lui. On osa attenter à son pouvoir, le jour où ce pouvoir ne fut plus défendu par le prestige de la victoire. Jacob Nenadowitsch fut le premier qui ébranla sa fortune. Il parut au sénat le 1er janvier 1810, à la tête de six cents jeunes gens à cheval sous ses ordres, et fut nommé président du sénat. L'influence de la Russie maintint seule pendant quelque temps l'autorité ébranlée de Kara-George. Il s'avança contre Curchid, pacha de Nissa, qui n'avait pas moins de trente mille hommes. La plaine de Warwarin fut le théâtre d'une bataille sanglante, où trois mille Serviens, animés par la voix et par l'exemple de leur général, refoulèrent cette masse de Turcs, les forcèrent à se retrancher et bientôt à rentrer dans Nissa. Kara-George se porta aussitôt vers Loznitza, dont quarante mille Ottomans faisaient le siège. La ville, qui résistait depuis douze jours à une formidable artillerie, allait tomber au pouvoir des assiégeants, quand l'apparition de Kara-George et la bravoure de ses Serviens forcèrent l'armée turque à repasser la Drina. Ce fut l'apogée de la gloire de Kara-George. Grâce à lui, la Servie, entièrement délivrée, étendait ses frontières depuis l'île de Poretsch, sur le Danube, jusqu'au confluent de ce fleuve et de la rivière Timok. Mais la paix, toujours plus funeste aux libérateurs de leur patrie que la guerre, vit fermenter de nouvelles intrigues et de nouvelles dissensions entre des chefs que le péril commun réunissait. Les hospodars voulurent diminuer l'autorité de Kara-George, pour le déposséder entièrement plus tard. Ce complot lui fut révélé à temps. Il profita de cette tentative, réprimée avec énergie, pour opérer en sa faveur une réaction définitive à la diète de 1811. Il porta une atteinte mortelle à l'influence des hospodars et des weywodes, en subdivisant les districts et en multipliant les chefs, qui, trop faibles pour agir seuls, devinrent, dès lors des instruments faciles à manier, et qui, jaloux d'ailleurs de l'ancienne supériorité des weywodes, s'appuyèrent contre eux sur l'autorité du chef suprême, et attachèrent leur fortune à la sienne. Les attributions du sénat furent altérées. Ce corps, au lieu de concentrer tous les pouvoirs, fut partagé en deux assemblées, dont l'une, composée des membres les moins influents, devint une espèce de magistrature judiciaire, et dont l'autre eut les fonctions administratives et devint une sorte de ministère de Kara-George. On ne peut s'empêcher d'admirer dans ce grand homme un instinct politique aussi habile que son coup d'œil guerrier était sûr et vaste. En appelant et en retenant ainsi auprès de lui, par des fonctions lucratives et honorables, ses amis et ses ennemis mêmes, il les séparait des populations trop accoutumées à leur obéir, et ruinait leur oligarchie séditieuse. Une loi prononça le bannissement contre tout Servien qui résisterait à cette constitution des pouvoirs. Dobrinyas et Milenko la subirent, et se réfugièrent en Russie. Nenadowitsch se rallia au parti de George, par suite du mariage de sa fille avec un des partisans les plus puissants du dictateur, Mladen.

Le sultan proposa à Kara-George de le reconnaître comme hospodar de la Servie, sous la garantie de la Russie. Les Turcs devaient conserver les forteresses et les armes des Serviens. Des négociations compliquées traînèrent sans résultat jusqu'en 1813, où Kara-George, n'ayant pu s'entendre avec la Porte, rappela aux armes ses compatriotes. « Vous avez, leur dit-il, vaincu vos ennemis pendant neuf ans avec moi ; vous avez combattu sans armes et sans places de guerre ; vous avez maintenant des villes, des remparts, des fleuves entre les Turcs et vous ; cent cinquante pièces de canon, sept forteresses, quarante portes fortifiées, et vos forêts, inexpugnable asile de votre liberté ; les Russes vont marcher à votre aide : pouvez-vous hésiter ? »

[Hajduk] Veljko Petrović

Cependant les Turcs, commandés par le capitan-pacha de Widin, se mettaient en mouvement. Le grand vizir, profitant de la victoire des Français à Lutzen, pressait les pachas de terminer d'un coup cette longue lutte si humiliante pour la Porte. Dix-huit mille Turcs s'avançaient contre Weliko[16], qu'ils assiégeaient dans Negotin. Weliko, atteint d'un boulet de canon, restait sur la place. Son armée débandée se sauvait par les marais jusqu'à l'ile de Poretsch. Au sud, Curchid-Pacha, à la tête d'une nombreuse armée, chassait devant lui Mladen et Sima, deux généraux serviens, et venait camper jusque sous les murs de Schabaz. Jamais la Servie n'avait été réduite à de pareilles extrémités. L'enthousiasme de l'indépendance semblait étouffé sous tant de revers, et peut- être aussi sous trois années de paix et de dissensions intestines. Sa nationalité et sa gloire s'éclipsèrent à la fois, et Kara-George lui-même, manquant à sa fortune et à sa patrie, soit qu'il prévît une catastrophe inévitable et voulût se conserver pour de meilleurs jours, soit qu'il fût au bout de son héroïsme et désirât sauver sa vie et ses trésors, passa sur le territoire autrichien avec son secrétaire Jainki[17] et trois de ses confidents. Ainsi s'éclipsa à jamais ce héros de la Servie, pour aller mourir dans une citadelle autrichienne, au lieu de trouver parmi les siens, et sur le sol de cette patrie qu'il avait réveillée le premier, une mort qui l'eût immortalisé ! En apprenant sa fuite, l'armée se débanda, et Smaderewo et Belgrade retombèrent au pouvoir des Turcs. La Servie devint un pachalik, et Soliman, son vainqueur, devint son maître et son pacha. Les sénateurs s'étaient enfuis : un seul homme, presque enfant, le weyvode Milosch Obrenowitsch, resta fidèle à la cause désespérée de l'indépendance. Il souleva les districts du sud et voulut occuper Oschiza[18]; mais, abandonné par ses troupes, il fut contraint d'accepter les propositions des Turcs. Soliman, à qui il fut présenté, l'accueillit avec distinction. Les Serviens désarmés furent employés à élever de leurs propres mains les fortifications qui devaient surveiller le pays. La tyrannie des spahis dépossédés se vengea, par une oppression plus insolente, de neuf années d'exil, où la bravoure des Serviens les avait relégués. Cependant le caractère national se retrempait dans cette dure et honteuse servitude. Le feu de l'insurrection couvait. Milosch, qui observait d'un œil attentif le moment favorable, et qui ne le croyait pas venu, réprimait énergiquement lui- même les tentatives prématurées de ses amis. La barbare déloyauté du kiaïa de Soliman-Pacha fut plus puissante enfin sur lui que les conseils de la prudence. Milosch avait obtenu une amnistie pour les insurgés de Jagodina ; au lieu de tenir leur parole, les Turcs firent venir les chefs de cette insurrection à Belgrade, en firent fusiller cent cinquante et en empalèrent trente-six. Milosch, qui était lui-même à Belgrade, eut la douleur de voir le supplice de ses compatriotes. Leur sang se leva contre lui, et cria dans son cœur. Les Turcs s'aperçurent de sa rage, ils craignirent sa vengeance, et le firent prisonnier ; mais il s'échappa à peine arrêté, franchit les remparts, se réfugia dans les montagnes de Rudnik, y rallia ses partisans, et l'insurrection se répandit comme le feu dans toutes les forêts de la Servie.

Milosch était né en 1780 ; sa mère, Wischnia, s'était mariée deux fois. Son premier mari se nommait Obren. Elle en eut un fils nommé Milan. Son second mari s'appelait Tescho[19]. Elle en eut plusieurs enfants. L'un de ces enfants fut Milosch. Ses parents n'ayant aucune fortune, il fut obligé d'abord de conduire les troupeaux de bœufs que les riches marchands du pays envoyaient aux marches de Dalmatie. Il entra ensuite au service de Milan, son frère maternel, qui faisait le commerce de bétail. Les deux frères s'aimaient si tendrement, que Milosch prit aussi le nom d'Obrenowitsch, qui était celui du père de Milan. Le commerce des deux frères prospéra. Riches et influents déjà à l'époque de la première insurrection, ils y prirent part, chacun selon la nature de son caractère. Milan, paisible et doux, restait à la maison et pourvoyait à l'administration du district ; Milosch, remuant et intrépide, combattait sous Kara-George.

Lorsque Kara-George changea la constitution du pays, Milan, ayant pris parti contre lui dans le sénat, fut fusillé par ses ordres. Milosch dut en partie sa fortune et sa gloire actuelle à cette mort de son frère. La vengeance le jeta dans les rangs des mécontents. Il ne suivit pas les chefs qui s'enfuirent en 1813. Les regards se portèrent alors naturellement sur le seul qui fût resté dans le pays.

Le dimanche des Rameaux 1815, Milosch, fugitif de Belgrade, entre dans l'église de Takowo, où un peuple nombreux était assemblé. Il harangue ce peuple avec cette éloquence naturelle que possède le Slave, et avec cette toute-puissance d'un sentiment désespéré partagé d'avance par ceux qui l'entourent.

Les hostilités commencèrent ; Milosch, à la tête de quelques jeunes cavaliers de son district et de mille hommes des montagnes, enlève une porte aux spahis et leur prend deux pièces de canon. Au bruit de ce succès, les émigrés rentrent, les fugitifs sortent des forêts, les heiduks descendent des montagnes ; on attaque le kiaïa du pacha, qui, à la tête de dix mille Turcs, était venu imprudemment camper dans les plaines de la Morawa. Le kiaïa est tué dans le combat ; sa mort porte la terreur dans son camp, les Turcs fuient vers Sienitza. Là, une nouvelle bataille est livrée ; Milosch remporte la victoire ; le butin, les femmes, l'artillerie du kiaïa tombent au pouvoir des Serviens. Ali-Pacha sort de Belgrade avec ce qui lui reste de troupes et marche au-devant de Milosch ; il est défait, et se retire à Kiupra à la faveur d'une escorte donnée par le vainqueur. Adem-Pacha capitule aussi honteusement, se renferme dans Novibazar[20] et reçoit les présents de Milosch. Le pacha de Bosnie descend de ses montagnes avec une armée fraîche et nombreuse ; il envoie Ali-Pacha, un de ses lieutenants, combattre Milosch dans le Matschwai[21] ; Ali-Pacha est fait prisonnier, et renvoyé comblé de présents au grand vizir. Les Serviens se montraient dignes déjà, par leur générosité, de cette civilisation au nom de laquelle ils combattaient, et Milosch traitait d'avance ses ennemis comme des amis futurs ; il sentait que l'indépendance complète n'était pas encore venue pour sa patrie, et lui ménageait des traités, au lieu de la déshonorer par des massacres. Sur la frontière de la Morawa, Maraschli-Ali-Pacha s'avançait à son tour ; la division régnait heureusement entre ce général et Curchid-Pacha, l'ancien grand vizir et pacha de Bosnie ; ils ne concertaient pas leurs plans, et chacun d'eux désirait secrètement les revers de l'autre, pour se ménager à lui seul l'honneur de la victoire ; tous deux voulaient négocier et briguaient l'honneur de terminer la guerre. Milosch, informé de ces intrigues, sut en profiter ; il osa se rendre de sa personne auprès du grand vizir, au milieu du camp des Turcs ; il eut une entrevue avec Curchid ; on ne put s'entendre ; Milosch voulait que la Servie conservât ses armes ; le pacha acceptait toutes les conditions, excepté celle-là, qui rendait toutes les autres incertaines. Milosch, irrité, se lève pour remonter à cheval ; Curchid ordonne qu'on l'arrête, les janissaires se jettent sur lui ; mais Ali-Pacha, ce lieutenant de Curchid que Milosch avait vaincu et renvoyé avec des présents au vizir, s'interpose courageusement entre les spahis et Milosch ; il représente à Curchid que Milosch est venu au camp sur la foi de sa parole, qu'il s'est engagé par serment à l'en faire sortir sain et sauf, qu'il mourra plutôt que de souffrir qu'on porte atteinte à la liberté de l'homme auquel il a dû la vie. La fermeté d'Ali-Pacha impose au vizir et à ses soldats ; il reconduit Milosch hors du camp. « Milosch, lui dit-il en le quittant, puissiez-vous désormais ne vous fier à personne, pas même à vous ! Nous avons été amis, nous nous séparons aujourd'hui et pour toujours. » Milosch s'éloigna. Des négociations ouvertes avec Maraschli-Ali-Pacha furent plus heureuses ; les armes furent accordées ; des députés serviens allèrent à Constantinople, et revinrent au bout d'un mois porteurs d'un firman de paix conçu en ces ternies : « De même que Dieu a confié ses sujets au sultan, de même le sultan les confie à son pacha. » Le pacha rentra dans Belgrade, et les chefs serviens vinrent faire leur soumission par l'entremise de Milosch. Les forteresses restaient entre les mains des Turcs ; les Serviens s'imposaient eux-mêmes ; l'administration était partagée entre les deux partis : un sénat national se rendait à Belgrade auprès du pacha ; Ali, aimé des Serviens, remplaçait à Belgrade Soliman-Pacha, leur ennemi, qui fut rappelé par le Grand Seigneur. Un tel état de choses ne pouvait durer ; les collisions étaient inévitables. Milosch, toujours chef de sa nation, demeurait à Belgrade auprès d'Ali-Pacha, comme une sentinelle vigilante, toujours prêt à donner à son peuple le signal de la résistance ou de l'attaque.

Ali chercha à obtenir par l'adresse le désarmement qu'il n'avait pu obtenir par la force : il s'adressa à Milosch, en le conjurant d'obtenir les armes du peuple. Il répondit que lui et ses amis étaient prêts à déposer leurs armes, mais qu'il lui était impossible de les arracher aux paysans. Le pacha, indigné, suscita contre lui le président de la chancellerie servienne, Moler, et le métropolitain Nikschwitz ; mais les gardes de Milosch s'emparèrent de ces deux conspirateurs en plein conseil, et forcèrent le pacha lui-même, en vertu de son pouvoir exécutif, à les mettre à mort. L'audace des Serviens s'accrut par cette faiblesse du pacha ; Milosch sortit de Belgrade, et, pour échapper aux pièges de tout genre dont les Turcs et ses rivaux parmi les Serviens l'environnaient, se renferma dans le village fortifié de Topschidor[22], à une demi-lieue de Belgrade. En 1821, une tentative nouvelle eut lieu contre l'autorité et la vie de Milosch. Les deux weyvodes qui l'avaient dirigée furent exécutés. On soupçonna le pacha d'en avoir été l'instigateur, et l'animosité s'accrut entre les deux nations. Cependant les révoltes de l'Albanie et la guerre de l'indépendance de la Grèce occupaient et énervaient les Turcs. Les circonstances étaient favorables à la concentration du pouvoir national en Servie. Les peuples ne conquièrent jamais leur liberté qu'en se personnifiant dans un chef militaire ; l'intérêt et la reconnaissance leur font naturellement consacrer l'hérédité du pouvoir dans celui qui a su le créer et le défendre. La monarchie est l’instinct des nations qui naissent : c'est un tuteur quelles donnent à leur indépendance encore attaquée. Cet instinct était plus fort en Servie, où les formes républicaines étaient inconnues. Milosch le partageait et devait en profiter. Il étendit son autorité, et rétablit à peu près la constitution de Kara-George. Il jeta entre le peuple et lui l'aristocratie des knevens, chargés de l'administration du pays. Chaque kneven a son kney ou province, et la plupart des districts ont leur obar-kneven. Milosch les nomme, fixe à son gré leur territoire et leurs attributions. Pour éviter tout prétexte aux exactions de ces knevens, ils reçoivent une solde du trésor public. Des tribunaux de première instance sont établis dans les villes et dans les villages. Un tribunal supérieur siège à Kraguzewatz. Milosch les nomme. La coutume sert de loi jusqu’à la rédaction du code que l'on prépare. Le droit de prononcer la peine de mort est réservé au chef suprême du gouvernement. Le léger subside payé par la Servie à la Porte, reste de rançon qui n'est plus qu'un souvenir de leur ancienne dépendance, passe par les mains du chef suprême, qui le délivre au pacha. Le pacha, vaine ombre d'une autorité qui n'existe plus, n'est qu'une sentinelle perdue de la Porte pour observer le Danube et donner des ordres aux Turcs qui y occupent des forteresses. En cas de guerre de la Turquie contre l'Autriche, les Serviens doivent fournir un contingent de quarante mille hommes. Le clergé, dont l'influence pouvait balancer celle de Milosch, a perdu toute prépondérance en perdant l'administration de la justice, remise à des tribunaux civils. Les popes et les moines sont soumis, comme le reste du peuple, à des châtiments corporels ; ils payent les taxes communes. Les biens des évêques sont remplacés par un traitement fixe de l'État. Tout pouvoir est ainsi concentré entre les mains du chef suprême. La civilisation de la Servie ressemble à la discipline régulière d'un vaste camp, où une seule volonté est l'âme d'une multitude d'hommes, quels que soient leurs fonctions et leurs grades. En présence des Turcs, cette attitude est nécessaire. Le peuple est toujours debout et armé. Le chef doit être un soldat absolu. Cet état de demi-indépendance de la Servie est encore contesté par les Turcs. Le traité d'Akerman n'a rien résolu en 1827. Une diète eut lieu à Kraguzewatz : on devait y prendre connaissance du traité d'Akerman. Milosch se leva et dit :

« Je sais qu'il s'est trouvé des gens mécontents du châtiment infligé par mes ordres à quelques perturbateurs. On m'a accusé d'être trop sévère et trop avide de pouvoir, tandis que je n'ai d'autre but que de maintenir la paix et l'obéissance qui sont exigées avant tout par les deux cours impériales. On m'impute aussi à crime les impôts que le peuple paye, sans songer combien coûte la liberté que nous avons conquise, et combien l'esclavage coûte plus cher encore ! Un homme faible succomberait aux difficultés de ma situation. Ce n'est qu'en m'armant pour votre salut d'une infaillible justice, que je puis remplir les devoirs que j'ai contractés vis-à-vis du peuple, des empereurs, de ma conscience et de Dieu lui-même. »

Prince Milosch Obrenowitsch / Miloš Obrenović, 1948

par Moritz M. Daffinger

Après ce discours, la diète rédigea un acte qui fut présenté à Milosch et envoyé à la Porte, acte par lequel les Serviens, par l'organe de leurs chefs, juraient obéissance éternelle à Son Altesse le prince Milosch Obrenowitsch et à ses descendants. La Servie avait payé sa dette à Milosch : il paye maintenant la sienne à la Servie. Il donne à sa patrie des lois simples comme ses mœurs, mais des lois imprégnées des lumières de l'Europe, il envoie, comme autrefois les législateurs des peuples nouveaux, de jeunes Serviens voyager dans les grandes capitales de l'Europe et recueillir des renseignements sur la législation et l'administration, pour les approprier a la Servie. Quelques étrangers font partie de sa cour et lui servent d'intermédiaires avec les langues et les arts des nations voisines. La population, pacifiée et rendue aux travaux de l'agriculture et du commerce, comprend le prix de la liberté qu'elle a conquise, et grandit en nombre, en activité, en vertus publiques. La religion, seule civilisation des peuples qui n'en ont pas dans leurs forêts, a perdu de ses abus sans rien perdre de son heureuse influence ; l'éducation populaire est le principal objet des soins du gouvernement. Le peuple se prête, avec un instinct fanatique, à cet effort de Milosch pour le rendre digne d'une forme de gouvernement plus avancée : on dirait qu'il comprend que les peuples éclairés ont seuls la faculté de devenir des peuples libres, et qu'il a hâte d'arriver à ce terme. Les pouvoirs municipaux, jetés dans les districts comme un germe de liberté, l'y préparent. Quelques exilés, bannis par les Turcs après la fuite de Kara-George, ou bannis par Milosch pour avoir conspiré avec les Turcs contre lui, sont encore privés de leur patrie ; mais chaque jour, en consolidant l'ordre et en confondant les opinions dans un patriotisme unanime, amène le moment où ils pourront rentrer, et reconnaître l'heureuse influence du héros qu'ils ont combattu.

Dix mille Turcs occupent encore aujourd'hui les forteresses. Le prince les en chasserait aisément ; tout le pays se lèverait à sa voix. Mais la présence des Turcs dans ces forteresses et leur co-souveraineté nominale n'ayant plus aucune influence fâcheuse sur la Servie, et pouvant au contraire la préserver des agitations intérieures et des intrigues du dehors, qui surgiraient inévitablement si elle était complètement détachée de l'empire ottoman, le prince, par une politique habile, préfère cet état de choses à une guerre nouvelle et prématurée. Le peuple lui sait gré de cette paix, qui lui permet tous les développements de civilisation intérieure. Il ne craint rien pour son indépendance réelle. Tous les habitants sont armés et occupent l'intérieur du pays, les villes et les villages. Le pacha réside à Belgrade ; Milosch, quelquefois à Belgrade, quelquefois dans son château, à un mille de cette ville, plus souvent à Kraguzewatz. Là, il est isolé des Turcs et occupe le point le plus central de la Servie. La nature du pays et son attitude guerrière le mettent d'ailleurs à l'abri de toute surprise.

Le prince Milosch est âgé de quarante-neuf ans. Il a deux fils, dont l'aîné a douze ans.

Les destinées futures de l'empire ottoman décideront de l'avenir de cette famille et de ce peuple ; mais la nature semble l'appeler à une puissante participation aux grands événements qui se préparent dans la Turquie d'Europe comme dans l'empire d'Asie. Les chants populaires que le prince fait répandre parmi le peuple lui font entrevoir, dans un prochain avenir, la gloire et la force de la Servie et de son ancien roi héroïque Étienne Duschan. Les exploits aventureux de ses heiduks passent de bouche en bouche, et font rêver au Servien la résurrection d'une nation slave dont il a conservé le germe, la langue, les mœurs et les vertus primitives, dans les forêts de la Schumadia.

Le voyageur ne peut, comme moi, s'empêcher de saluer ce rêve d'un vœu et d'une espérance ; il ne peut quitter sans regrets et sans bénédictions ces immenses forêts vierges, ces montagnes, ces plaines, ces fleuves, qui semblent sortir des mains du Créateur et mêler la luxuriante jeunesse de la terre à la jeunesse d'un peuple, quand il voit ces maisons neuves des Serviens sortir des bois, s'élever au bord des torrents, s'étendre en longues lisières jaunes au fond des vallées ; quand il entend de loin le bruit des scieries et des moulins, le son des cloches nouvellement baptisées dans le sang des défenseurs de la patrie, et le chant paisible ou martial des jeunes hommes et des jeunes filles rentrant du travail des champs ; quand il voit ces longues files d'enfants sortir des écoles ou des églises de bois dont les toits ne sont pas encore achevés, l'accent de la liberté, de la joie, de l'espérance dans toutes les bouches, la jeunesse et l'élan sur toutes les physionomies ; quand il réfléchit aux immenses avantages physiques que cette terre assure à ses habitants ; au soleil tempéré qui l'éclaire, à ces montagnes qui l'ombragent et la protègent comme des forteresses de la nature ; à ce beau fleuve du Danube qui se recourbe pour l'enceindre, pour porter ses produits au nord et à l'orient ; enfin à cette mer Adriatique qui lui donnerait bientôt des ports et une marine, et la rapprocherait ainsi de l'Italie ; quand le voyageur se souvient de plus qu'il n'a reçu, en traversant ce peuple, que des marques de bienveillance et des saluts d'amitié, qu'aucune cabane ne lui a demandé le prix de son hospitalité ; qu'il a été accueilli partout comme un frère, consulté comme un sage, interrogé comme un oracle, et que ses paroles, recueillies par l'avide curiosité des popes ou des knevens, resteront, comme un germe de civilisation, dans les villages où il a passé : il ne peut s'empêcher de regarder pour la dernière fois avec amour les falaises boisées et les mosquées en ruine, aux dômes percés à jour, dont le large Danube le sépare, et de se dire en les perdant de vue : « J'aimerais à combattre avec ce peuple naissant pour la liberté féconde ! » et de répéter ces strophes d'un des chants populaires que son drogman lui a traduits :

« Quand le soleil de la Servie brille dans les eaux du Danube, le fleuve semble rouler des lames de yatagans et les fusils resplendissants des Monténégrins ; c'est un fleuve d'acier qui défend la Servie. Il est doux de s'asseoir au bord et de regarder passer les armes brisées de nos ennemis.

Quand le vent de l'Albanie descend des montagnes et s'engouffre sous les forêts de la Schumadia, il en sort des cris, comme de l'armée des Turcs à la déroute de la Morawa. Il est doux, ce murmure, à l'oreille des Serviens affranchis ! Mort ou vivant, il est doux, après le combat, de reposer au pied de ce chêne qui chante sa liberté comme nous ! »

* * *

Dans l'édition de 1861, publiée par M. de Lamartine lui-même, se trouve ici un appendice avec cette introduction :

« Je joins ici, comme commentaire de mes notes sur la Servie, quelques fragments de ses chants populaires. Nos lecteurs nous sauront gré de leur faire connaître cette littérature héroïque. C'est une poésie équestre qui chante, le pistolet au poing et le pied sur l'étrier, l'amour et la guerre, le sang et la beauté, les vierges aux yeux noirs et les Turcs mordant la poussière. Son caractère est la grâce dans la force et la volupté dans la mort. S'il me fallait trouver à ces chants une analogie ou une image, je les comparerais à ces sabres orientaux trempés à Damas, dont le fil coupe des têtes et dont la lame chatoie comme un miroir.

C'est à la traduction de Mme Élisa Voiart que nous empruntons ces fragments. Cette traduction n'est que le transvasement d'une poésie dans une autre poésie. La main délicate d'une femme pouvait seule cueillir et transplanter sans les flétrir, dans une langue étrangère, ces fleurs sauvages du Danube. »

Nous reproduisons cette introduction de M. de Lamartine, mais nous devons nous borner pour les pièces citées à en transcrire les titres :

Le Couteau d'or ;

L'Enlèvement de la belle Ikonia ;

Stojan Iankowitsch ;

Marko, fils de roi, et la Wila ;

Marko, fils de roi, et le Mure;

L'Anneau, vrai gage de foi ;

L'Epreuve ;

Le Rossignol captif.

(Note des éditeurs)

NOTES

[1] Niš ; *les noms des personnes et des toponimes (pays, villes etc.) sont souvant deformés dans cet extrait du Voyage en Orient ; les corrections (dans les notes qui suivent) sont faites seulement dans le cas où les déformations sont trop importantes.

[4] Miloš Obrenović (1780-1860)

[6] J'ai eu depuis des détails plus circonstanciés et plus authentiques sur l'histoire moderne de la Servie, et je dois à l'obligeance d'un voyageur qui m'a précédé et que j'avais rencontré à Jaffa, en Palestine, M. Adolphe de Caraman, la communication de ces notes sur la Servie, notes recueillies par lui pendant un séjour chez le prince Milosch. Ces notes, bien plus dignes que les miennes de fixer l'attention du public par le talent et la conscience avec lesquels elles sont rédigées, étaient accompagnées d'une traduction de l'histoire des Serviens par un Servien. [Note de Lamartine]

[16] [Hajduk] Veljko Petrović

In : Voyage en Orient, Tome 2, Paris : Hachette, 1913-1914, pp. 256-288.

> Dossier spécial : Rapports culturels franco-serbes - I

|