|

[…] Cela fait un demi-siècle que l’étude d’Isidora Sekulić A Njegoš, un livre de profonde dévotion[1] a été publié. Ce livre a été écrit avec un élan d’admiration pour l’existence physique et spirituelle de Njegoš, mais il a manqué un examen plus profond de son rôle dans l’histoire. C’est pourquoi ses conclusions, comme celle d’après laquelle l’idée du Kosovo était pour Njegoš le sens de la vie, a suscité des avis divergents de la part des critiques. Isodora Sekulić appréciait tout particulièrement ce qu’elle appelle le « Prologue » de la Lumière du microcosme et les monologues de la Couronne de montagne qui font que le thème traité par le poète est « un thème non seulement monténégrin mais celui de l’humanité toute entière ». Réfléchissant sur le demi-siècle de vie de cette œuvre incontournable sur Njegoš et des résistances qu’elle a provoquées, j’ai pensé que l’un de mes entretiens avec Isidora pouvait enfin être publié, celui du 18 mars 1957, qui a la tonalité d’une ultime confession.

*

[…] Une journée ensoleillée, de printemps. Tandis que j’emprunte la rue Vasa Pelagić où habite Isidora, je pense à ses essais, à sa vie consacrée au travail, comparable à une vie de bénédictine. Au bout de la rue, à droite, se trouve sa maison, un rez-de-chaussée avec un petit porche. Devant la maison se trouve un petit jardin, fraîchement labouré et aménagé. La clôture est faite de petites planches et de fil barbelé. On entre dans le jardin par une porte étroite et basse en sapin qui commence à pourrir.

A droite de l’entrée se trouve une cloche de jardin à tirer enroulée dans du chiffon. Après le deuxième tintement Isidora apparaît, voûtée, les épaules basses, de sorte qu’il lui est pénible de regarder devant elle. Ses épaules sont étroites et en biais, comme si elle voulait être un poisson, ainsi qu’elle a décrit l’un de ses personnages, Kosta Tremblement-de-Terre. Ses yeux sont grands, bleus, qui saillent quelque peu de ses paupières épaisses. Elle a un petit grain de beauté sur le front, au-dessus du sourcil gauche et ses cheveux blancs sont noués en chignon. Deux grandes rides sont incrustées sous ses pommettes prononcées et deux autres partent de la commissure des lèvres et séparent son menton du reste de son visage. Elle porte une robe de chambre de couleur indéfinie, raccommodée aux coudes.

– Entrez, je vous en prie, entrez et nous discuterons –, elle effectue un mouvement léger du bras et son visage s’illumine.

Dans son cabinet de travail, des livres sont soigneusement rangés sur des étagères, devant son bureau, trois fauteuils en cuir et deux chaises sans dossier, recouvertes de cuir. Un vieux kilim est étendu sur le parquet.

Isidora Sekulić dans son bureau

– Prenez le fauteuil, je reviens tout de suite, le temps de me laver les mains ; le papier rouge a déteint alors que j’emballais les vases pour les fleurs.

Elle montre les paumes tachées et part un instant dans la pièce voisine. Elle revient rapidement, s’assoit sur un tabouret devant le bureau et pose les mains sur ses genoux.

– De quoi allons-nous parler ? – demanda-t-elle.

– Des Lettres de Norvège et de la Chronique d’un cimetière de province, si vous le voulez bien.

– Il n’y a pas grand-chose à dire à propos des Lettres de Norvège. Je pense que le style a la primauté dans ce récit de voyage. Les villes se succèdent, et en ce qui concerne la nature, la description est authentique et pourra encore intéresser les lecteurs dans cent ans. L’esprit est présent partout. A la moindre ligne, on voit que l’écrivain s’était méticuleusement préparé avant de visiter le pays. Je suis allée à Constantinople à l’âge de neuf ans. Et aussi en France, en Allemagne, en Angleterre, en Scandinavie. Je connais moins bien la Russie, je suis allée à Moscou, à Petrograd et dans quelques autres villes. J’ai eu un aperçu de l’Afrique du Nord, je suis allée en Algérie, au Maroc. J’ai effectué le voyage en bateau à charbon. C’est comme ça que voyagent les gens pauvres, comme moi. Le bateau transportant le charbon a également quelques cabines pour les voyageurs pauvres. On y mange avec les marins, ce qu’ils préparent pour eux-mêmes. Je suis également allée en Asie Mineure, à Brousse et à quelques autres endroits. Je me suis longuement et méticuleusement préparée pour chaque voyage.

Isidora Sekulić en 1912

Mon père, Danilo (il avait, voyez-vous, le même prénom que vous) était un homme très éduqué. Il travaillait à la direction de la ville de Zemun, c’est lui qui m’informait. Lorsque j’ai dû aller en Italie, il m’a dit que je devais étudier un an avant de partir car j’allais à la rencontre de vingt siècles là-bas. Et que parler italien n’était pas suffisant. J’ai étudié, non pas un an, mais deux : tout ce que j’ai pu découvrir dans les livres et les articles consacrés à la littérature, à l’art, à la géographie, à l’Histoire. J’avais plus de connaissances sur l’Italie que les conservateurs qui me faisaient la visite. Je m’étais également préparée pour la Norvège, mais moins que pour l’Italie car il y a moins à lire sur la Norvège. On peut y voyager en parlant anglais et allemand. Mais comme tous les gens qui parlent plusieurs langues, au bout de trois jours je parvenais à lire les journaux en norvégien et des romans au bout de trois mois.

A la question sur ce qu’elle pense des critiques de ses œuvres, elle dit émue :

– Je ne lis rien de ce qui est écrit à mon sujet, dès que je vois mon nom, je tourne la page. Jovan Skerlić m’a reproché un manque de nationalisme. C’était un homme virulent et impulsif. Par la suite, devenu député et ayant le pouvoir politique, il est devenu insupportable. Je ne lui ai jamais tendu la main, je ne l’ai jamais salué. Je suis réservée et je vis parmi les livres. Je craignais qu’il me mît des bâtons dans les roues, et il l’aurait fait. C’est pourquoi je me suis fâchée après sa critique des Lettres et que j’ai décidé de me replier encore plus sur moi-même. Skerlić ne comprenait pas qu’il n’y a pas de vrai nationalisme sans internationalisme[2]. J’aime les autres peuples de manière nationaliste. Je continue à vivre en solitaire : j’ai été invitée aujourd’hui encore à des réceptions à la cour, je n’y suis pas allée car il fallait que je porte un chapeau, et comment porterais-je, moi, un chapeau ?

Jovan Skerlić

Je suis satisfaite quand je lis et que je pèse un atome de plus le soir, j’en sais plus que le matin.

– Pourquoi vous ne publiez plus maintenant ?

– J’aurais à réunir, si je le faisais, deux recueils d’essais. Mais tout est éparpillé. Je ne le ferais pas.

– Cela en vaudrait la peine… dis-je.

– Non. J’écris quelque chose et cela me suffit, le reste ne m’intéresse pas. J’avais écrit un deuxième livre sur Njegoš, mais après l’attaque de Djilas je l’ai jeté au feu.

– Vous avez eu tort, tout est éphémère, même le rôle de Djilas.

– Oui, mais j’ai eu peur que l’on vienne m’arrêter. J’étais persuadée qu’il voulait m’arrêter. Ce fut une attaque directe de la police contre moi. J’avais tout préparé pour me pendre s’ils venaient m’arrêter[3]. Si j’ai des opinions métaphysiques, je ne les étale pas plus que je ne les propage sur la place publique. Je suis parvenue à elles en étudiant. Avant la guerre, je lisais régulièrement deux magazines purement philosophiques, l’un anglais, l’autre français. Je lis toujours l’anglais, je n’ai pas assez d’argent pour le français. Chaque mois, je dévore ainsi, entre autres, un magazine de philosophie pure. Il s’est avéré que je n’avais pas le droit à une opinion différente.

– Je pense que personne ne songeait à votre arrestation et quant à la critique de vos positions, ce ne sont que des opinions différentes.

– C’est ainsi que je l’ai vécu et ressenti.

La discussion en vint à la Chronique d’un cimetière de province.

– J’estime que la critique se trompe sur votre Chronique en la traitant de recueil de contes –, remarquai-je.

– Exactement. Je leur ai toujours dit qu’il ne s’agissait ni de contes ni de nouvelles, mais ils affirment que si et ensuite tentent de prouver que tel n’est pas le cas. Je ne suis pas un conteur. Mes écrits ne sont pas plus des contes, c’est pour cela que je les ai nommés – Écrits. Le livre tout entier Chronique d’un cimetière de province traite de l’ambition. Il y a deux sortes d’ambitions : celle intérieure et celle tournée vers l’extérieur. L’ambition extérieure n’est pas bonne, je la réfute. L’ambition doit s’orienter vers l’intérieur. Celle de Dame Nola (l’un des personnages centraux de la Chronique ─ note de D. R.) est orientée vers l’intérieur. Comme disait Shelley : « Le Noir a fait son travail et peut s’en aller ». J’ai fait mon devoir et maintenant je peux me diriger vers le cimetière.

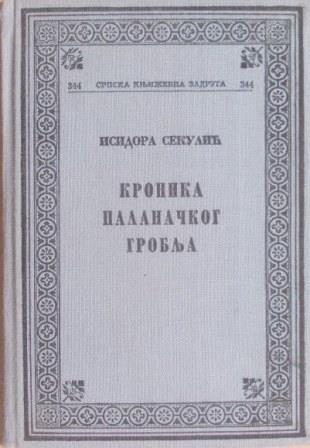

Chronique d’un cimetière de province

La discussion en arrive à son anniversaire[4].

– Ce vacarme qui s’est produit autour de moi m’a beaucoup bouleversée. J’ai demandé à des connaissances, des jeunes gens, de passer sous silence tout ce qu’ils pourraient voir d’écrit sur moi. Mais voilà ce qu’ils ont fait. Ils m’ont invitée à une soirée organisée à mon sujet, mais j’ai refusé en prétextant que j’étais souffrante. Tout le monde voulait en finir avec moi, on se disait : « Elle a 80 ans, elle va bientôt mourir ; allez, on va écrire quelque chose et la laisser en paix ». C’était très insultant. J’aime le silence, voilà pourquoi tout ce vacarme autour de moi m’a beaucoup bouleversée. Si j’ai quelque valeur, qu’ils le disent après ma mort, je ne veux pas qu’ils me complimentent ne serait-ce que deux jours avant ma mort. Je n’étais pas heureuse. Je me suis fait une raison. Il existe un bonheur cosmique qui marque les gens. Si vous n’êtes pas aimé, inutile de chercher à ce que l’on vous aime.

– De quoi vivez-vous ? – demandais-je.

– J’ai une retraite, un supplément comme membre de l’Académie[5] et je gagne un peu d’argent en plus.

– Pourquoi n’acceptez-vous pas d’honoraires plus importants ?

– J’ai refusé la somme de 215 000 dinars pour le livre sur Njegoš et 105 000 dinars pour les Écrits. Cette main honnête qui est la mienne n’a jamais accepté 100 000 dinars et ne le fera jamais. J’aime la pauvreté. Cela fait trois ans que je n’ai pas de manteau d’hiver. J’ai vendu mon piano pendant la guerre. J’aime la musique mais je n’ai pas l’argent pour acheter un autre piano. J’ai également vendu ma radio pendant la guerre et j’ai acheté celle-là pour 6 000 dinars. Je ne fais jamais de dettes car après ma mort, il n’y aura personne pour les rembourser. [...]

NOTES

[1] Le livre a été publié en novembre 1951 par la prestigieuse maison d’édition de Belgrade, Srpska književna zadruga. [Toutes les notes sont du rédacteur.]

[2] Le critique le plus éminent de son temps, Jovan Skerlić (1887-1914), a montré de l’incompréhension et de l’animosité envers Isidora Sekulić dès la publication de son premier livre Les compagnons de voyage, dans lequel il a vu, parmi d’autres détails négatifs, « un égocentrisme littéraire » et « du pur l’intellectualisme ».

[3] Milovan Djilas était à cette époque le proche collaborateur de Josip Broz Tito et l’un des hommes politiques les plus influents de la Yougoslavie socialiste. Son article publié au début du mois de janvier 1951 dans le journal du parti Borba avait vivement critiqué les idées de l’auteure dans A Njegoš, un livre de profonde dévotion en le qualifiant, notamment, de « livre idéaliste ». La réaction d’Isidora Sekulić peut paraître exagérée au lecteur contemporain, mais il est vrai qu’à cette époque, des attaques similaires venant de hauts fonctionnaires communistes pouvaient signifier pour un écrivain la fin de sa carrière littéraire.

[4] Il s’agit de l’anniversaire des 80 ans d’Isidora Sekulić.

[5] Académie serbe des sciences et des arts.

Traduit du serbe par Milan Djordjević

Date de publication : octobre 2017

|