|

- EXTRAITS -

AVANT-PROPOS

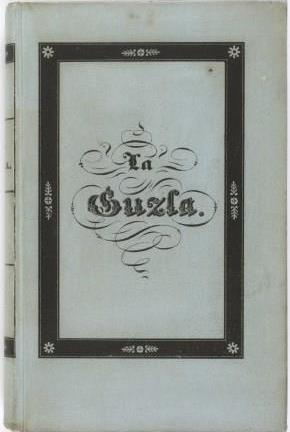

Dans les derniers jours du mois de juillet 1827 parut à Paris, chez F. -G. Levrault, un volume de XII-257 pages in-12, intitulé La Guzla ou choix de poésies illyriques recueillies dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et l'Herzégovine. Sorti des presses de F.-G. Levrault, à Strasbourg, cet ouvrage contenait :

1° Une préface de six pages, dans laquelle son auteur, anonyme, Italien d'origine, Français par son éducation, Dalmate de naissance, expliquait ou plutôt justifiait cette publication. « Quand je m'occupais à former le recueil dont on va lire aujourd'hui la traduction, disait-il, je m'imaginais être à peu près le seul Français (car je l'étais alors) qui pût trouver quelque intérêt dans ces poèmes sans art, production d'un peuple sauvage ; aussi les publier était loin de ma pensée. Depuis, remarquant le goût qui se répand tous les jours pour les ouvrages étrangers et surtout pour ceux qui, par leurs formes mêmes, s'éloignent des chefs-d'œuvre que nous sommes habitués à admirer, je songeai à mon recueil de chansons illyriques. J'en fis quelques traductions pour mes amis, et c'est d'après leur avis que je me hasarde à faire un choix dans ma collection et à le soumettre au jugement du public. » Dans la suite de sa préface, « s’imaginant que les provinces illyriques, qui ont été longtemps sous le gouvernement français, sont assez bien connues pour qu'il soit inutile de faire précéder le recueil d'une description géographique, politique, etc. », l'auteur, en quelques mots à peine, nous dit ce qu'est la guzla : « espèce de guitare qui n'a qu'une seule corde faite de crin », et nous parle des bardes slaves, joueurs de guzla, qui parcourent les villes et les villages en chantant des romances; puis vient :

2° Une notice sur Hyacinthe Maglanovich, joueur de guzla, le poète des « ballades illyriques » dont on ne fait qu'offrir au public la traduction littérale. Le portrait lithographié de Maglanovich, signé A. Br., ornait le volume ; enfin :

3° Vingt-huit ballades, traduites en prose française, accompagnées de longues notes et deux dissertations folkloriques.

Cette collection de ballades eut peu de succès en France. On l'eût rapidement oubliée si elle n'avait eu pour auteur un jeune homme qui se révéla bientôt écrivain de grand talent, si, enfin, on ne lui avait fait à l'étranger un accueil plus favorable. En effet, peu de mois après sa publication, cet ouvrage eut les honneurs d'une traduction en vers allemands. Goethe lui consacra une notice dans sa revue Art et Antiquité. Le vieux poète le loua fort, mais se donna le malin plaisir de dévoiler à celte occasion une petite supercherie littéraire : l'auteur des ballades n'était autre que le jeune et brillant écrivain qui, deux ans auparavant, avait publié le Théâtre de Clara Gazul, œuvre d'une fictive comédienne espagnole. Le titre même du livre (la Guzla) était-il autre chose que l'anagramme de Gazul ?

Cette aimable découverte – inutile, disait le démasqué – ne tarda pas à provoquer une certaine curiosité, sinon pour le livre mis en cause, du moins pour son spirituel et original auteur, que ses autres ouvrages commençaient déjà à rendre célèbre.

Prosper Mérimée, qui avait vingt-quatre ans alors, était, en effet, le véritable auteur de ces ballades prétendues illyriques. Dans une lettre restée inconnue des mériméistes français, lettre adressée à Sobolevsky, ami de Pouchkine, le 18 janvier 1835, et, dans une préface écrite en 1840 pour la seconde édition de la Guzla, édition parue en 1842, il a raconté lui-même l'histoire de cette mystification littéraire.

Vers l'an de grâce 1827, dit-il dans cette préface, j'étais romantique. Nous disions aux classiques : « Vos Grecs ne sont point des Grecs, vos Romains ne sont point des Romains ; vous ne savez pas donner à vos compositions la couleur locale. Point de salut sans la couleur locale. » Nous entendions par couleur locale ce qu'au XVIIe siècle on appelait les mœurs ; mais nous étions très fiers de notre mot, et nous pensions avoir imaginé le mot et la chose. En fait de poésies, nous n'admirions que les poésies étrangères et les plus anciennes : les ballades de la frontière écossaise, les romances du Cid nous paraissaient des chefs-d'œuvre incomparables, toujours à cause de la couleur locale.

Je mourais d'envie d'aller l'observer là où elle existait encore, car elle ne se trouve pas en tous lieux. Hélas ! pour voyager il ne me manquait qu'une chose, de l'argent ; mais, comme il n'en coûte rien pour faire des projets de voyage, j'en faisais beaucoup avec mes amis.

Ce n'étaient pas les pays visités par tous les touristes que nous voulions voir. J.-J. Ampère et moi, nous voulions nous écarter des routes suivies par les Anglais ; aussi, après avoir passé rapidement à Florence, Rome et Naples, nous devions nous embarquer à Venise pour Trieste, et de là longer lentement la mer Adriatique jusqu'à Raguse. C'était bien le plan le plus original, le plus beau, le plus neuf, sauf la question d'argent !... En avisant au moyen de la résoudre, l'idée nous vint d'écrire d'avance notre voyage, de le vendre avantageusement, et d'employer nos bénéfices à reconnaître si nous nous étions trompés dans nos descriptions. Alors l'idée était neuve, mais malheureusement nous l'abandonnâmes.

Dans ce projet qui nous amusa quelque temps, Ampère, qui sait toutes les langues de l'Europe, m'avait chargé, je ne sais pourquoi, moi ignorantissime, de recueillir les poésies originales des Illyriens. Pour me préparer, je lus le Voyage en Dalmatie de l'abbé Fortis et une assez bonne statistique des anciennes provinces illyriennes, rédigée, je crois, par un chef de bureau du Ministère des Affaires étrangères. J'appris cinq à six mots de slave, et j'écrivis en une quinzaine de jours le livre que voici !

Mérimée, qui ne s'épargnait pas lui-même dans cette préface, raconta ensuite « le succès immense » de la Guzla.

Il est vrai qu'il ne s'en vendit guère qu'une douzaine d'exemplaires, dit-il, mais si les Français ne me lurent point, les étrangers et des juges compétents me rendirent bien justice.

Deux mois après la publication de la Guzla, M. Bowring, auteur d'une anthologie slave, m'écrivit pour me demander les vers originaux que j'avais si bien traduits.

Puis M. Gerhart, conseiller et docteur quelque part en Allemagne, m'envoya deux gros volumes de poésies slaves traduites en allemand, et la Guzla traduite aussi, et en vers, ce qui lui avait été facile, disait-il dans sa préface, car sous ma prose il avait découvert le mètre des vers illyriques. Les Allemands découvrent bien des choses, on le sait, et celui-là me demandait encore des ballades pour faire un troisième volume.

Enfin, M. Pouchkine a traduit en russe quelques-unes de mes historiettes, et cela peut se comparer à Gil Blas traduit en espagnol, et aux Lettres d'une religieuse portugaise traduites en portugais.

Un si brillant succès ne me fit point tourner la tête. Fort du témoignage de MM. Bowring, Gerhart et Pouchkine, je pouvais me vanter d'avoir fait de la couleur locale ; mais le procédé était si simple, si facile, que j'en vins à douter du mérite de la couleur locale elle-même et que je pardonnai à Racine d'avoir policé les sauvages héros de Sophocle et d'Euripide.

Ce récit fut, pendant longtemps, l'unique source de renseignements sur le sujet, tant pour les biographes de Mérimée que pour les historiens de l'époque romantique. L'ironie de ce passage a éveillé une méfiance générale. M. Augustin Filon, le distingué biographe de Mérimée, sachant bien que ce railleur impitoyable, qui nous a donné la Vénus d'Ille et la Chambre bleue, avait trop de goût et trop d'esprit pour faire de pareilles confessions, M. Filon, disons-nous, alla, non sans raisons, jusqu'à qualifier ces deux pages de « nouvelle mystification greffée sur celle de 1827 ».

Cependant, à l'exception de P. V. Annenkoff, qui a publié, en 1855, ses Matériaux pour servir à la biographie de Pouchkine (en tête de la grande édition du poète russe que Mérimée a dû posséder !), et de M. Jean Skerlitch [Jovan Skerlić], qui a donné, en 1901 et 1904, plusieurs articles sur la fortune de la poésie serbe en France – articles malheureusement écrits en serbe et pour des Serbes – personne n'entreprit de vérifier le récit de notre auteur. Une étude complète sur la Guzla était encore à faire.

Un tel travail ne serait pas sans intérêt ni sans utilité pour qui veut mieux connaître le curieux épisode d'histoire romantique qu'est cette œuvre de jeunesse du parfait écrivain à qui les lettres françaises doivent la Chronique de Charles IX et Colomba. Mais – et nous tenons à le dire avant d'aborder la matière – ce n'est pas exclusivement au critique français que s'adresserait une monographie sur la Guzla. Et tout d'abord, un « choix de poésies illyriques », alors même que les origines en seraient douteuses, intéresse l'historien littéraire serbo-croate. La poésie populaire a joué un grand rôle dans la destinée de cette nation dont elle constitue encore aujourd'hui le plus important monument littéraire ; aussi les érudits serbo-croates doivent-ils chercher à savoir quelle fut son influence à l'étranger. La Guzla, d'autre part, appartient à un genre international par excellence : son caractère dépasse les frontières du pays où elle a vu le jour et du pays qui l'a inspirée ; son histoire intéresse tous ceux qui s'occupent de l'influence de la ballade populaire sur la littérature en général, sur le romantisme européen en particulier. – Enfin, à propos de ce recueil, Mérimée est entré en relations avec Goethe et Pouchkine. Connaître l'histoire de la Guzla est donc chose importante pour les biographes et les commentateurs de ces deux grands poètes. Il est nécessaire en effet, et nous le montrerons, d'apporter certaines rectifications aux travaux qu'on leur doit, encore que ces mêmes travaux aient fourni un sérieux appoint à notre étude.

Pour ces raisons, nous avons voulu faire œuvre utile à la fois pour les mériméistes, pour les slavicisants, pour ceux qui se sont adonnés à l'étude du romantisme, pour ceux enfin qui font de Goethe leur poète favori.

Il est vraiment difficile d'être parfait alors qu'on s'adresse à des érudits qui ont des préoccupations si différentes, quand on s'expose à la fois à la critique française et aux critiques étrangères. Les méprises sont possibles en effet ; de plus, on risque toujours, s'adressant à des publics si divers, d'être ici trop prolixe, ici trop incomplet. En ce qui concerne le premier de ces écueils, nous croyons que le meilleur moyen sinon d'éviter toute méprise, du moins de les faire ressortir d'elles-mêmes, est de donner en notes tout ce qui peut permettre de contrôler et de rectifier le travail. Quant au second, nous avouerons que, pour notre part, nous préférons le superflu à l'insuffisant.

Il est certain que le lecteur versé dans quelques-unes des questions que nous avons à traiter (Poésie populaire dans la littérature européenne ; Mérimée avant 1827 ; etc.) trouvera dans notre livre bien des choses qu'il jugera trop connues pour figurer dans un travail d'érudition. Mais, pour parler sans fausse modestie, il n'est pas moins certain qu'elles lui apparaîtront sous un jour nouveau, dans l'ensemble qu'elles forment avec d'autres faits jusqu'alors ignorés.

Nous nous proposons, en ce qui concerne le plan de notre ouvrage, d'exposer l'histoire de la Guzla dans l'ordre qui nous paraît le plus logique : 1° retrouver les causes littéraires et autres qui ont contribué à la produire (les Origines) ; 2° étudier les procédés de composition dont l'auteur s'est servi (les Sources) ; 3° raconter l'histoire du livre une fois paru (sa Fortune). Nous voulons vérifier, rectifier et compléter les faits connus, en apporter de nouveaux, les ordonner, les grouper, sans craindre de nous engager dans des digressions et des discussions lorsqu'elles nous paraîtront nécessaires, car notre matière est, après tout, de celles qui sont nettement circonscrites : on peut aisément l'épuiser.

P. 1-8

Prosper Mérimé

dessin autoportrait à la plume, 1879

*

Chapitre VIII

« LA GUZLA » EN FRANCE

1. Publication du livre

Son recueil de ballades illyriques achevé, Mérimée se mit à la recherche d'un éditeur. Pour ne pas être démasqué, il ne s'adressa à aucun des libraires attitrés du romantisme et poussa la méfiance jusqu'à rester inconnu même de celui auprès duquel il finit par se réfugier. Un de ses amis, Joseph Lingay, se chargea de négocier l'affaire.

Nous savons peu de choses sur Joseph Lingay. C'était, semble-t-il, un original que « ce polémiste de petites feuilles de la Restauration, ce lauréat de concours académiques, ce fonctionnaire qui, sous le titre vague de secrétaire général de la présidence du conseil, minuta tant de discours ministériels et même royaux (1830- 1833), ce publiciste qui remplaça un moment Girardin à la direction de la Presse et que Balzac appelait le plus fécond journaliste de son époque, en lui envoyant une de ses lettres à Mme de Hanska, pour sa collection d'autographes ». […] Ancien professeur de Mérimée, il était ami de Stendhal et, comme nous l'avons dit, c'est par lui qu'ils se connurent. […]

Lingay trouva un éditeur pour la Guzla en la respectable maison F. -G. Levrault, imprimeur à Strasbourg, 32, rue des Juifs (cette maison existe toujours, mais à Nancy depuis 1871, et transformée en société anonyme Berger-Levrault et Cie). L'imprimerie avait alors une librairie à Paris, 81, rue de Laharpe, dirigée par M. Pitois, devenu plus tard M. Pitois-Levrault.

Ce fut dans cette succursale parisienne que les conditions de la publication furent arrêtées entre M. Pitois et Lingay, qui négociait « au nom de son ami ». Elles étaient très simples : rien ne fut signé, « ni même consenti verbalement ». Comme l'expliqua Lingay, quelques années plus tard, dans une lettre à F.-G. Levrault, que nous pourrons donner ailleurs in extenso grâce à l'extrême obligeance de M. Félix Chambon, « la réputation de M. Mérimée n'étant pas encore établie [à cette époque], et la nature des opérations de votre maison ne s'accordant pas avec le genre de cet ouvrage, il n'y eut rien de stipulé. Seulement, l'auteur vous laissa soin de publier une édition, sans rien recevoir, ni sans rien payer ».

Ce précieux aveu, ignoré jusqu'à aujourd'hui, réfute une fois pour toutes la fameuse légende d'après laquelle Mérimée aurait vendu la Guzla (« à son libraire »), afin d'effectuer un voyage authentique en Illyrie pour reconnaître s'il s'était trompé, etc.

M. Tourneux, de son côté, à l'occasion des recherches qu'il fit en 1887 en vue de sa plaquette Prosper Mérimée, comédienne espagnole et chanteur illyrien, étude citée plusieurs fois au cours de ce travail, avait obtenu du regretté M. 0. Berger-Levrault communication du dossier de l'éditeur, relatif à l'impression de l'ouvrage, qui était en bonne voie au mois de mars 1827, comme l'atteste cette lettre de Lingay à l'imprimeur strasbourgeois :

Monsieur et honorable ami,

… Voici les premières épreuves de la Guzla. Vous recevrez successivement par le courrier du lendemain celles que vous voudrez bien m'expédier dorénavant. Le choix du format et du caractère me semble parfait. Je trouve seulement un peu grosses les capitales du haut des pages. Tout le reste est au mieux. Je vous remercie d'y destiner un beau papier et d'en recommander le tirage ; l'ouvrage le mérite et il y a de l'avenir, beaucoup d'avenir dans l'auteur. Allez maintenant aussi vite que vous voudrez. Nous vous suivrons courrier par courrier. Il faudrait paraître pour mai, époque des provisions de campagne.

P.-S. — Les épreuves sont très bien lues. Nous admirons l'exactitude des noms propres. On n'est pas si exact à Paris.

2° P.-S. — Il me semble que sur la couverture imprimée une guzla ferait bien. J'en ai demandé le dessin exact. Pourrez-vous le faire clicher ?

16 mars 1827.

Rue des Brodeurs, n° 4, au coin de la rue Plumet, faubourg Saint-Germain.

Dans la lettre suivante (22 mars) il envoie deux nouvelles pièces et le double croquis de la guzla, « croquis, dit M. Tourneux en le reproduisant, que sa sécheresse et sa précision permettent de restituer sans hésiter à Mérimée ». Ce ne fut là qu'un projet d'embellissement sans doute, parce qu'une guzla identique figure déjà sur le portrait d'Hyacinthe Maglanovich, qui sera adopté définitivement, et dont il n'est question, suivant M. Tourneux, que dans une troisième lettre, sans date celle-là. Comme nous l'avons déjà dit, ce dessin représente bien l'instrument serbo-croate ; quoiqu'un peu trop long, il ne lui manque rien d'essentiel.

Pendant ce temps, l'exécution matérielle de l'ouvrage avançait, à Strasbourg ; mais le livre ne put paraître en mai, « époque des provisions de campagne », comme le désirait l'auteur. Il ne sortit des presses que vers la fin de juillet et fut enregistré dans la Bibliographie de la France du 4 août 1827.

Au moment de la publication, le libraire, à ce qu'il semble, ne prit aucun soin de le faire remarquer au moyen des annonces payées qui étaient fort en pratique déjà en ce temps-là : nous eûmes beau feuilleter les collections poudreuses des journaux de l'époque : la maison F. -G. Levrault ne figure pas dans les courtes réclames entremêlées aux dernières nouvelles de la cour et à celles qu'on donnait sur la santé de M. Canning qui devait mourir quelques jours après la publication de la Guzla. […]

P. 395-400

L'édition de 1842. Réimpressions postérieures

Mérimée paraît avoir été fort mécontent de l'insuccès du livre ; il lui a toujours gardé rancune. Quatre ans après la publication de la Guzla, il écrivit à un ami, dont nous ignorons le nom, la lettre que voici :

Le 16 juillet 1831.

Je voudrais bien avoir votre avis sur la proposition suivante :

Fournier m'offre 1.500 pour mon manuscrit [de Mosaïque ?] qu'il publierait d'abord in-12, puis trois mois après in-8° en volume avec la Guzla qui serait réimprimée ad hoc. Quant aux termes de payement, nous ne nous sommes pas expliqués.

Je n'aime guère la réimpression de la Guzla, qui est une drogue et une vieillerie, il serait un peu ignoble de faire de cela un volume in-8°. Dites-moi ce qu'il faut répondre. Je serais particulièrement charmé d'avoir 1 000 francs tout de suite, proposition qui paraîtrait fort exorbitante à notre ami libraire. Quid dicis ?

Tout à vous,

Prosper Mérimée.

Fournier, sans doute, fut peu disposé, à ce moment-là, à risquer mille francs pour la seconde édition d'un livre dont la première était loin d'être épuisée. Deux ans s'écoulèrent avant que Joseph Lingay s'adressa à F.-G. Levrault avec [une] lettre suivante qui démontre que les négociations n'avaient pas encore abouti. […]

Nous ne savons pas quelle réponse donna l'éditeur strasbourgeois, mais il en donna une, car, au dos de la lettre de Lingay, il inscrivit : Répondu le 11 avril 1833. Nous sommes tenté de croire que cette réponse fut défavorable : trois mois plus tard, les morceaux de la Revue de Paris, dont parlait l’ami de Mérimée, reparurent seuls, sous le titre de Mosaïque. Ainsi l'idée d'une nouvelle édition de la Guzla échoua, du moins pour l'instant.

Parmi ces pièces se trouvent, en effet, trois « ballades illyriennes » : le Fusil enchanté, le Ban de Croatie et l'Heyduque mourant. D'autres poèmes du même genre reposaient, paraît-il, dans les tiroirs de Mérimée. Vers 1832, il écrivait à Mlle Dacquin : « Rassurez-vous pour vos lettres. Tout ce qui se trouve d'écrit dans ma chambre sera brûlé après ma mort ; mais pour vous faire enrager je vous laisserai par testament une suite manuscrite de la Guzla qui vous a tant fait rire. »

« La suite » dont il est question resta inédite et périt, sans nul doute, dans l'incendie de 1871. La deuxième édition de la Guzla, qui parut quelques années après cette lettre, ne contient que deux ballades inédites : la Jeune fille en enfer et Milosch Kobilitch. La première (que M. Lucien Pinvert a tout récemment publiée comme un fragment inédit bien qu'elle eût été réimprimée treize fois) était une traduction du grec moderne, tandis que la seconde était une ballade authentique serbo-croate : il est donc fort improbable que Mérimée ait désigné par le nom de « suite manuscrite » ces deux morceaux qui n'étaient pas de lui.

Il ne rentre pas dans le cadre de la présente étude de nous occuper longuement de la deuxième édition de la Guzla, mais il est nécessaire de dire quelques mots de Milosch Kobilitch. Nous avons déjà vu que ce poème avait pour auteur un religieux dalmate, André Kačić-Miošić et qu'il en existe deux traductions, l'une en italien, par Fortis, l'autre en allemand, par Herder. Il est utile de remarquer — M. Matić l'a définitivement établi — que la version de Mérimée n'a aucun rapport avec ces deux traductions ; elle procède directement de l'original. Faite par un indigène — Mérimée n'en était que l'éditeur, — elle est de beaucoup supérieure en exactitude à celles de Fortis et de Herder.

Dans une note qui accompagnait cette pièce, Mérimée déclarait en être redevable « à l'obligeance de feu M. le comte de Sorgo, qui avait trouvé l'original serbe dans un manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal à Paris » ; il ajoutait que son traducteur (i. e. M. de Sorgo) croyait ce poème écrit par un contemporain de l'événement qui en forme le sujet (1389).

M. Jean Skerlitch a signalé le premier que la ballade de Mérimée n'est autre chose que la traduction d'un poème imprimé de Kačić; il croit qu'il y eut comme une sorte démystification de la part du comte de Sorgo, — ou plutôt Sorcočević, — à présenter Milosch Kobilitch comme une œuvre du XIVe siècle, tandis qu'elle datait en réalité seulement du XVIIIe. Accepter cette thèse, c'est dire que le rusé Ragusain a voulu se venger des railleries que Mérimée avait faites aux dépens de ses compatriotes, en lui faisant croire que le poème qu'il lui présentait avait véritablement une très ancienne origine. Mais il n'en est rien ; le comte de Sorgo eut moins d'esprit que ne le pense M. Skerlitch. Le manuscrit de l'Arsenal, dont le savant professeur de Belgrade suspectait l'existence, existe toujours. En 1882, M. Th. Vetter, croyant faire une importante découverte, la publié dans l’Archiv für slavlsche Philologie et, pendant vingt-deux ans, personne parmi les érudits slavicisants ne s'aperçut que ce chant était une vulgaire transcription de l'une des piesmas les plus populaires de Kačić. Nos contemporains les plus avisés s'y sont eux-mêmes trompés; qu'y a-t-il d'étonnant à ce que le comte de Sorgo s'y soit trompé lui aussi en 1840 ? Il n'était pas un érudit, le sens critique lui faisait complètement défaut, témoins ses brochures sur la langue et la littérature « slovinique » ; c'était donc une erreur qu'il pouvait tout naturellement commettre, de croire que Milosch Kobilitch avait été composé par un contemporain de ce héros.

A en juger d'après la minutieuse exactitude avec laquelle la traduction de la Guzla rend l'original serbo-croate, il ne semble guère que Mérimée ait apporté de très importantes retouches à la version qui lui avait été fournie par M. de Sorgo. En revanche, les notes dont il a fait accompagner son texte, paraissent être toutes de sa main.

Cette nouvelle édition vit le jour chez Charpentier en 1842, avec une préface datée de 1840, préface dont il est à peine besoin de parler. Cette fois, la Guzla eut la bonne fortune d'être jointe à la Chronique du règne de Charles IX et à la Double méprise. Le premier de ces deux ouvrages étant l'un des écrits les plus populaires de Mérimée, il est très naturel que, en si bonne compagnie, la Guzla ait eu de nombreuses réimpressions. En 1847 déjà, on lançait la troisième édition ; la quatrième, parue en 1853, fut stéréotypée et eut dix tirages : 1853, 1856, 1858, 1860, 1865, 1869, 1873, 1874, 1877 et un sans date, évidemment le dernier, car les planches témoignent de beaucoup d'usure. […]

P. 419-424

Chapitre XI

« LA GUZLA » DANS LES PAYS SLAVES

La traduction de Pouchkine

Après s'être moqué de Gerhard et de Bowring, dans sa préface de 1840, Mérimée ajoutait : « Enfin, M. Pouschkine (sic) a traduit en russe quelques-unes de mes historiettes, et cela peut se comparer à Gil Blas traduit en espagnol, et aux Lettres d'une religieuse portugaise traduites en portugaise » […]

Alexandre Pouchkine

Portrait, aquarelle de Piotr Sokolov, 1836

Pouchkine fit ces traductions entre l'automne 1832 et le printemps 1833, mais il ne les publia que deux années plus tard, dans une revue de Saint-Pétersbourg, la Bibliothèque de Lecture. Quelques mois après cette publication, il les inséra au tome IV de ses Poésies en y joignant un certain nombre de notes et une très intéressante préface. Le poète russe reconnaissait avec une entière bonne foi qu'il avait cru à l'authenticité de ces ballades avant d'avoir entrepris son travail, mais qu'il avait appris plus tard qui en était le véritable auteur. Du reste, il le présenta à son public :

Ce collectionneur anonyme n'était autre que Mérimée, cet écrivain fin et original, l'auteur du Théâtre de Clara Gazul, de la Chronique du règne de Charles IX, de la Double méprise et d'autres productions des plus remarquables dans la littérature française actuelle, si profondément et si piteusement tombée en décadence.

Puis il raconta comment il avait été renseigné sur l'origine de ce prétendu recueil illyrique : « J'ai voulu savoir exactement, dit-il, d'où provenait la « couleur locale » de ces poèmes. A ma prière, mon ami S. A. S[obolevsky], qui connaît Mérimée personnellement, lui écrivit à ce sujet. Il en reçut la réponse suivante :

Paris, 18 janvier 1855.

Je croyais, Monsieur, que la Guzla n'avait eu que sept lecteurs, vous, moi et le prote compris ; je vois avec bien du plaisir que j'en puis compter deux de plus, ce qui forme un joli total de neuf et confirme le proverbe que nul n'est prophète en son pays. Je répondrai candidement à vos questions. La Guzla a été composée par moi pour deux motifs, dont le premier était de me moquer de la couleur locale dans laquelle nous nous jetions à plein collier vers l'an de grâce 1827. Pour vous rendre compte de l'autre motif, je suis obligé de vous conter une histoire. En cette même année 1827, un de mes amis et moi nous avions formé le projet de faire un voyage en Italie. Nous étions devant une carte traçant au crayon notre itinéraire. Arrivés à Venise, sur la carte s'entend, et ennuyés des Anglais et des Allemands que nous rencontrions, je proposai d'aller à Trieste, puis de là à Raguse. La proposition fut adoptée, mais nous étions fort légers d'argent et cette « douleur nompareille », comme dit Rabelais, nous arrêtait au milieu de nos plans. Je proposai alors d'écrire d'avance notre voyage, de le vendre à un libraire et d'employer le prix à voir si nous nous étions beaucoup trompés. Je demandai pour ma part à colliger les poésies populaires et à les traduire ; on me mit au défi, et le lendemain j'apportai à mon compagnon de voyage cinq ou six de ces traductions. Je passai l'automne à la campagne. On déjeunait à midi et je me levai à dix heures ; quand j'avais fumé un ou deux cigares, ne sachant que faire, avant que les femmes ne paraissent au salon, j'écrivais une ballade. Il en résulta un petit volume que je publiai en grand secret et qui mystifia deux ou trois personnes. Voici les sources où j'ai puisé cette couleur locale tant vantée : d'abord une petite brochure d'un consul de France à Banialouka. J'en ai oublié le titre, l'analyse en serait facile. L'auteur cherche à prouver que les Bosniaques sont de fiers cochons, et il en donne d'assez bonnes raisons. Il cite par-ci par-là quelques mots illyriques pour faire parade de son savoir (il en savait peut-être autant que moi). J'ai recueilli ces mots avec soin et les ai mis dans mes notes. Puis j'avais lu le chapitre intitulé Dei costumi dei Morlacchi dans le Voyage en Dalmatie de Fortis. Il a donné le texte et la traduction de la complainte de la femme d'Asan-Aga, qui est réellement illyrique ; mais celte traduction était en vers. Je me donnai une peine infinie pour avoir une traduction littérale en comparant les mots du texte qui étaient répétés avec l'interprétation de l'abbé Fortis. A force de patience, j'obtins le mot à mot, mais j'étais embarrassé encore sur quelques points. Je m'adressai à un de mes amis qui sait le russe. Je lui lisais le texte en le prononçant à l'italienne, et il le comprit presque entièrement. Le bon fut que Nodier qui avait déterré Fortis et la ballade d'Asan-Aga, et l'avait traduite sur la traduction poétique de l'abbé, en la poétisant encore dans sa prose, Nodier cria comme un aigle que je l'avais pillé. Le premier vers illyrique est

Scto se bieli u gorje zelenoj

Fortis a traduit :

Che mai biancheggia [là] nel verde bosco.

Nodier a traduit bosco par plaine verdoyante ; c'était mal tomber, car on me dit que gorje veut dire colline. Voilà mon histoire. Faites mes excuses à M. Pouchkine. Je suis fier et honteux à la fois de l'avoir attrapé, etc.

Cette lettre, reproduite presque dans toutes les éditions du poète russe, est restée inconnue des mériméistes français ; nous croyons qu'il n'était pas superflu de la donner en entier, bien que nous en ayons déjà cité plusieurs passages. Remarquons toutefois qu'elle paraît avoir eu une suite que Pouchkine n'imprima pas, parce qu'elle n'avait pas trait à la Guzla. A Paris, Mérimée avait souvent soupé en compagnie de Sobolevsky, — qu'il appelait Boyard; — il est probable qu'il lui envoya à celte occasion les derniers potins de la capitale. Sans nul doute, nous lirons une collation nouvelle et complète de celte lettre dans l'édition définitive des Œuvres de Pouchkine que publie en ce moment l'Académie Impériale russe. Pour l’instant, contentons-nous de constater que, même après avoir été si bien informé sur le caractère fictif d'Hyacinthe Maglanovich, le poète d’Eugène Oniéguine, réimprimant la Notice de Mérimée, reconnut avec une parfaite loyauté : « J'ignore si Maglanovich a jamais existé. Quoi qu'il en soit, les dires de son biographe ont un charme extraordinaire d'originalité et de vraisemblance. »

Pour conclure, nous pourrions dire que Pouchkine n'a pas eu tort de traduire les ballades de ce barde imaginaire, et de les publier. Il n'était point un érudit, lui, et n'avait pas à compromettre sa science. Il était poète et, comme il avait trouvé la poésie dans ces ballades, qui le blâmera d'avoir su leur donner ce qui leur manquait pour être de vrais poèmes : la forme du vers ? Il était artiste aussi, qui lui reprochera d'avoir su serrer davantage les récits déjà si condensés de Mérimée, d'avoir mis plus de couleur sur des dessins qui pouvaient sembler parfaits ? […]

P. 498 ; 507-510.

CONCLUSION

… Considérée comme telle, la Guzla est mieux qu'une simple mystification ; il y a au fond des sujets dont elle traite quelque chose d'éternellement vrai ; les conditions de la vie pourront changer ; l'homme trouvera toujours de l'intérêt à ce portrait qu'a fait Mérimée de ses ancêtres.

Mérimée n'a pas peu contribué à jeter le discrédit sur son œuvre. Dans sa préface de 1840, il a eu le grand tort d'affecter à son égard trop de mépris ; il a laissé entendre qu'il avait composé son recueil en dérision des règles du romantisme qui recommandaient de chercher la « couleur locale », et la « couleur locale », selon Mérimée, c'est chose facile. Ne croyons pas sur parole l'écrivain connu de 1840 lorsqu'il raille le jeune littérateur de 1827 : dans une de ses lettres à Mme de La Rochejacquelein ne parle-t-il pas de ses « sottises d'autrefois » et ne reconnaît-il pas qu'il fut un temps où il était romantique sincère ? S'il a cessé de goûter ces premiers essais, c'est qu'avec les années le métier de l'écrivain s'est perfectionné, et parce qu'aussi en lui, et pour plusieurs raisons, la veine lyrique s'est tarie tout à fait.

Dans un âge plus avancé, il est devenu plus difficile, il ne se laisse plus aussi volontiers aller aux caprices de la fantaisie : il se documente ; il se préoccupe davantage de la vérité. Des inclinations qui semblaient tout d'abord vouloir l'entraîner aux œuvres de pure imagination, ont changé d'orientation et le portent vers un réalisme d'archéologue. Mais parce qu'il a pu le mieux, doit-on condamner ce qu'il a fait de bien ? Malgré le jugement qu'il en a lui-même porté, nous dirons bien plutôt de la Guzla ce que Sainte-Beuve a cru devoir dire du Théâtre de Clara Gazul : « Lorsque Mérimée publia sa Clara Gazul, il ne connaissait l'Espagne que par les livres, et il ne la visita que plusieurs années après. Il lui est arrivé de dire, je crois, que s'il l'avait connue dès lors, il n'aurait pas fait son premier ouvrage. Eh bien ! tout le monde et lui-même y auraient perdu. »

Ajoutons que ce dédain que Mérimée professa pour ces « sottises d'autrefois » ne va pas sans un peu d'aigreur ; nombreux étaient ceux qui s'étaient couverts de gloire sur le chemin qu'il avait déserté.

Aussi nous croyons que cette étude détruira quelques légendes que, maître en mystifications, Mérimée a si ingénieusement créées au sujet de son livre. Aujourd'hui, l'histoire de la Guzla intéresse plus que les poèmes qu'elle contient ; on la connaît surtout par les anecdotes qui s'y rapportent ; quand on parle du Mérimée des premières années, c'est pour raconter l'histoire du docteur allemand « qui avait découvert le mètre de l’original serbe sous sa prose », ou pour dire que le « savant anglais » M. Bowring s'y était laissé prendre, ou pour plaisanter enfin sur ce naïf Pouchkine qui traduisit en russe quelques historiettes de la Guzla. Or, nous l'avons vu, le respectable docteur allemand était tout simplement un riche marchand de toiles ; le savant anglais ignorait le serbe, et Pouchkine était sans compétence pour juger en pareille matière.

Ce ne fut que plus tard, en 1840, lorsqu'il avait depuis longtemps rompu avec le romantisme, lorsqu'il songeait à l'Académie, que Mérimée donna son recueil comme un modèle de supercherie littéraire. A l'origine, nous croyons l'avoir suffisamment montré, il n'y avait pas mis beaucoup plus de mystification que Montesquieu n'en avait mis aux Lettres persanes et qu'il ne s'en trouve dans les Voyages de Gulliver.

Assurément la Guzla ne compte pas au nombre des chefs-d'œuvre de Mérimée ; loin de là, elle est peut-être l'un de ses plus faibles ouvrages. Et pourtant on y devine l'auteur de Carmen et Colomba : peu d'invention, mais un art merveilleux à choisir le détail et à le mettre en valeur ; un style sec et sobre, une brutalité voulue, un récit court et rapide qui ne dit que ce qu'il faut dire : à tout cela on reconnaît la marque de Mérimée.

P. 529-531

A. Filon, Mérimée et ses amis, Paris, 1894, pp. 37-38.

Il est vrai que Eugène de Mirecourt, l'auteur des Contemporains, avait essayé de faire quelques recherches et qu'il avait consulté le Voyage de Fortis, source principale de la Guzla. Mais, avant d'avoir trouvé ce qu'il cherchait et ce qu'il aurait pu trouver avec quelque diligence, il ferma le « gigantesque volume », déclarant « franchement » qu'il ne voyait pas de quel secours a pu être à Mérimée « ce livre indigeste, qui ne parle que de métallurgie, de botanique et de géologie ». (Les Contemporains, n° 79, Mérimée, Paris, 1857, p. 37.)

Voir à la fin du présent volume une liste de travaux relatifs à la Guzla.

M. Tourneux, Prosper Mérimée, comédienne espagnole, p. 8.

25.000 adresses de Paris, Paris, Panckoucke, 1827-1842.

L’Age du Romantisme, 5° livraison, p. 9.

Cf. ci-dessus, pp. 233-234.

La Guzla, ou choix de poésies illyriques, recueillies dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et Herzégovine. A Paris, chez F. -G. Levrault, rue de la Harpe, n° 81 ; et rue des Juifs, n° 32, à Strasbourg [et chez Mongie, à Paris, boulevard des Italiens, n° 10 ; cf. le Nouveau Journal de Paris du 27 août 1827], 1827, pp. XII (faux-titre, titre, table des matières et préface) et pp. 257, in-12. Prix 4 francs. M. Gustave Lanson a tort de dater la Guzla : 1826. (Voir son Histoire de la littérature française, 9e édition, Paris, 1906, p. 995.)

L’Univers illustré du 12 mars 1881, p. 162.

Lettres à une Inconnue, t. I, p. 26.

Bulletin du Bibliophile, 1908, pp. 227-228. — Sur Mérimée, Paris, H. Leclerc, 1908.

Cf. ci-dessus, pp. 27-28.

Chronique du règne de Charles IX, Paris, 1842, p. 476.

Milosch Kobilitch se trouve à la suite d'un manuscrit de l'Osmanide de Gundulić, portant le numéro 8701 (anc. 8700 et 1 illyrien), pages 622-677 : « Pisma od Miloscia Cobilichja i Vuka Brancovichja » (Canto di Milos Cobilich e di Vuko Brancovich). En serbo-croate et en italien [trad. par Fortis].

Th. Vetter, Bibliographisches aus Paris (Archiv für slavische Philologie, tome VI, pp. 121-126).

Cf. Ćurčin, op. cit., pp. 28-29.

Osman, poème illyrien, Paris, 1838. — Fragments sur l'histoire politique et littéraire de l'ancienne République de Raguse et sur la langue slave, Paris, 1839. — Sur la ville et l'ancienne République de Raguse, Paris, 1839.

A ce sujet lire l'article cité de M. Matić, pp. 63-64.

Bibliotéka dlia Tchténia, 1835, t. VIII (1er partie, p. 158) et t. IX (1er partie, pp. 5-26).

Stikhotvorénia A. S. Pouchkina, t. IV, Saint-Pétersbourg, 1835, pp. 115-177.

3 L'original porte : « extraordinairement remarquables ».

Pouchkine imprime : Hassan-Aga.

Cf. Maurice Tourneux, La Correspondance générale de Mérimée. Notes pour une édition future. (Revue d'histoire littéraire de la France, 1899, pp. 55-71.)

Nous croyons qu'ils firent connaissance par l'intermédiaire de M. de Mareste, homme d'esprit, fort répandu dans la société moscovite.

Félix Chambon, Notes sur Mérimée, Paris, 1902.

Sotchinénia A.S. Pouchkina, izd. P. V. Annenkova, Saint-Pétersbourg, 1855, tome III. — Édition P. O. Morozoff, Saint-Pétersbourg, 1887, t. III, pp. 480-508, etc.

« Je corrige en ce moment des épreuves d'une réimpression d'une de mes sottises d'autrefois [Clara Gazul]. Il se fait dans mon esprit un commentaire perpétuel à ce sujet. Cela me rajeunit et me fait souffrir parce que je lis entre les lignes. » (29 octobre 1856.)

*

"La Guzla" de Prosper Mérimée - Voyslav M. Yovanovitch

(texte intégral) |

|