|

Bibliographie

Notre choix

|

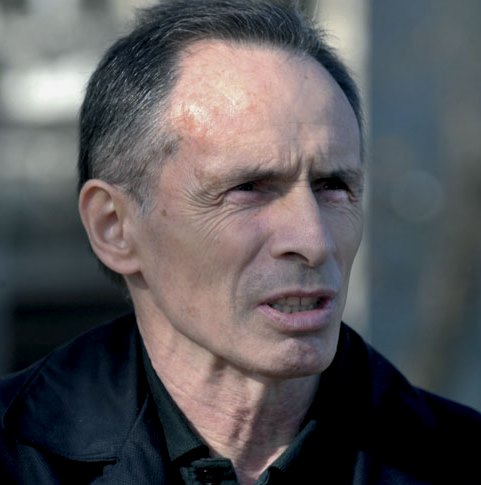

Chef de file de la jeune génération des prosateurs des années 1980 et promoteur fervent des idées postmodernistes venues d’outre-Atlantique, David Albahari – nouvelliste, romancier et traducteur de l’anglais – était l’une des figures de proue de la littérature contemporaine serbe. Il s’est d’abord affirmé en tant que maître du récit court en publiant toute une série de recueils de nouvelles : Le Temps familial [Породично време,1973], Les Nouvelles ordinaires [Обичне приче, 1978], La Description de la mort [Опис смрти, 1982], Terreur au hangar [Фрас у шупи, 1984], La Simplicité [Једноставност, 1988]. Ouvert aux nouvelles stratégies d’écriture favorisées par le postmodernisme, Albahari s'est dès le départ démarqué de « la prose de la réalité », tendance dominante dans les années 1970. Ses nouvelles ne se distinguent pas seulement par la singularité de l’univers qu’elles dépeignent : un monde clos, intimiste, souvent limité à un cercle familial restreint où la figure du père, un Juif belgradois, occupe la place de prédilection. Elles expriment également une autre idée de la littérature et tentent de démontrer que l’on peut écrire autrement tout en remettant en question, d’une part, la capacité du langage à saisir une réalité fuyante et, d’autre part, le sens même de l’écriture. Précisément, les nouvelles d’Albahari se présentent à la fois comme autobiographiques, fictionnelles et métafictionnelles : l’écrivain y engage un jeu subtil entre la réalité et la fiction, entre le personnage de l’auteur, celui qui existe réellement, et son double, le narrateur, tout en recourant aux commentaires métanarratifs qui transforment souvent l’histoire narrée en une « histoire sur l’histoire ». Un changement notable dans la vie et dans la prose d’Albahari s’opère durant les années 1990, à une époque particulièrement agitée marquée par la guerre fratricide en ex-Yougoslavie. Issu d’une famille juive et gardant en mémoire les traumatismes causés par l’holocauste durant la Deuxième Guerre mondiale, Albahari opte, dans cette situation explosive, pour une voie quelque peu particulière. Désemparé devant l’absurdité de la guerre civile yougoslave, dégoûté de surcroît par l’ambiance surexcitée et étouffante régnant sur la scène publique, il saisit tout simplement une occasion de circonstance : invité en 1994 comme écrivain résident à passer un an à l’université de Calgary, Albahari s’installe alors avec sa famille au Canada. Ni proscrit ni persécuté, ni réfugié ni exilé, il choisit en fait délibérément le destin de l’expatrié afin de pouvoir – selon ses propres dires – « respirer librement ». Le bouleversement historique qui a secoué son pays ainsi que sa propre expérience d’expatrié n’ont pas pu ne pas imprimer leurs traces – lui-même l’a reconnu – dans son œuvre narrative. Certes, dans les romans écrits après son départ au Canada – L'Homme de neige [Снежни човек, 1995], L’Appât [Мамац, 1996], Ténèbres [Мрак, 1997], Goetz et Meyer (1998), Globe-trotteur [Светски путник, 2001] et Sangsues [Пијавице, 2005] – se retrouvent les traits caractéristiques de sa poétique : la symbiose ludique d’éléments autobiographiques et fictionnels, les commentaires métanarratifs et le doute permanent à l’égard du langage et de la narration. Mais le champ thématique de ces livres est sensiblement différent : dans son univers clos et intimiste, a fait irruption la Grande Histoire, la bouleversante histoire des Balkans. D’ailleurs, déjà dans le commentaire de L’Homme de neige, rédigé dans une paisible ville du Canada, bien loin des Balkans en pleine ébullition, l’auteur fait comprendre qu’il ne peut plus ignorer l’Histoire ni la fuir et constate non sans résignation : « elle est le maître de mon destin ainsi que de celui de nous tous ». Sans se laisser, pour autant, engloutir par l’Histoire et tout en essayant, avec les moyens propres à sa poétique du postmoderne, de maîtriser son « intrusion » dans l’univers fictionnel de sa prose, Albahari revient donc dans ses romans et sur le passé traumatique et sur la réalité douloureuse de son pays. Ainsi, par l’intermédiaire d’un narrateur-écrivain, alter ego de l’auteur, il évoque l’extermination par les nazis des Juifs belgradois durant la deuxième Guerre Mondiale et il fait apparaître en filigrane le drame de la guerre civile en ex-Yougoslavie et le climat qui l’a précédé. Il introduit aussi le thème de l’exil, expérience toujours éprouvante, même lorsqu’elle est librement choisie. David Albahari a passé presque vingt ans au Canada avant de revenir en Serbie en 2013. Lors de sa longue expatriation il a continué d’écrire dans sa langue maternelle, le serbe, à laquelle il est resté passionnément attaché, et ses nouveaux livres ont été régulièrement publiés en Serbie où il était – et reste – très apprécié par la critique. C’est d’ailleurs pendant son exil volontaire qu’il a reçu plusieurs récompenses littéraires dont le prestigieux prix NIN (1996) avant d’être élu, en 2006, membre non-résident de l'Académie serbe des sciences et des arts. Traduit jusqu’à présent en une quinzaine de langues, Albahari jouit également d’un certain renom international. Quant à la France, cet écrivain est en bonne voie pour atteindre, dans ce pays, un prestige semblable à celui de son grand prédécesseur, Danilo Kiš. Décédé en 2023, David Albahari a été inhumé au Cimetière juif de Belgrade. ♦ Etudes et articles en serbe. Sava Damjanov, Šta to beše mlada srpska proza? [Qu’était la jeune prose serbe ?], Novi Sad, Književna zadruga, 1990, 135 p ; Milorad Pavić, « Opis smrti Davida Albaharija » [La description de la mort de David Albahari], Književna reč, n° 19/358, Belgrade, 1990, p. 6-7 ; Vladislava Ribnikar, « Istorija i fikcija u poetici Davida Albaharija » [Histoire et fiction dans la poétique de David Albahari], Književnost, n° 104, Belgrade, cahier 11/12, 1999, p. 1809-1818 ; Mihajlo Pantić, « David Albahari : Priča, osporavanje smrti » [L’histoire, contestation de la mort], Aleksandrijski sindrom 4 [Le syndrome de l’Alexandrie 4], Belgrade, SKZ, 2003, p. 130-142 ; Željko Milanović, Dva pisca i Drugi [Deux écrivains et l’Autre], Belgrade, Službeni glasnik, 2012, 283 p. Milivoj Srebro |

|