|

GÉNIE OU IMPOSTEUR ?

Miodrag Bulatović vu par la critique française

par

MILIVOJ SREBRO

Miodrag Bulatović

(1930-1991)

1. Un barbarogénie à l’assaut de Paris

Ecrivain au tempérament excessif, à l’esprit frondeur et à l’imagination effrénée, Miodrag Bulatović, « l’enfant terrible » de la littérature serbe, suscitait régulièrement, aussi bien dans l’ex-Yougoslavie qu’en France, des réactions contradictoires et toujours très animées. Apparu sur la scène littéraire serbe dans des années cinquante, le jeune prodige du Monténégro fera d’abord voler en éclats, avec ses premiers livres, toutes les recettes dogmatiques du réalisme socialiste en partageant dès le départ la critique yougoslave : considéré comme « réactionnaire » par des idéologues titistes qui ont aussitôt jeté l’anathème sur ses œuvres produites, selon eux, par une imagination « dégénérée », Bulatović a été, en revanche, accueilli par la critique progressiste comme un véritable héraut des nouvelles tendances modernistes dans la littérature serbe contemporaine. Sans tenir compte des invectives sournoises de la critique dogmatique, cet écrivain a poursuivi, cependant, le chemin choisi, celui hors des sentiers battus : guidé uniquement par son intuition créatrice, il a en effet continué de bâtir, d’un livre à l’autre, un univers artistique singulier, original, mais toujours contesté par les uns et encensé par les autres. Ce n’est en fait qu’après son succès fulgurant à l’étranger, et notamment en France, dans les années soixante – succès qui a fait taire les « mauvaises langues » – que Bulatović parvient enfin à acquérir la reconnaissance dans son pays sans cesser, pour autant, de nourrir des controverses critiques.

Comme jadis dans l’ex-Yougoslavie, l’inclassable romancier du Monténégro avait également en France – pays où ses six livres ont vu le jour – ses adeptes fervents mais aussi ses contradicteurs. Certes, il faut le préciser d’emblée : c’est Bulatović en personne qui a, avec ses déclarations osées et intrigantes faites au début de sa réception dans l’Hexagone, lancé le défi à la critique tout en sachant qu’elles risquaient de se retourner contre ses livres ! De quoi s’agit-il exactement ?

Invité à Paris à plusieurs reprises pour participer à la présentation de ses œuvres traduites en français, l’écrivain profite largement de l’occasion pour mettre en avant la singularité de son univers littéraire mais aussi pour attirer l’attention sur sa personnalité authentique devenue déjà légendaire dans le milieu artistique belgradois. Sans se trop soucier de règles établies, sans craindre de bousculer ou même de choquer, « l’exotique » et « le bizarre » romancier du Monténégro – doté d’un don naturel rare de conteur-né et d’un tempérament bouillonnant – impose, lui-même, dans ses interviews, le ton et les sujets de la conversation. Ce faisant, il se laisse en même temps emporter par des émotions contradictoires et donne libre cours à ses talents oratoires : parfois, il ouvre son cœur avec une sincérité enfantine étonnante, parfois il joue le jeu de la séduction, parfois il se révolte et tient le discours du dissident, ou encore provoque ses interlocuteurs et attaque ouvertement le milieu littéraire français. Bref, l’image qu’il donne de lui dans ses entretiens est fort contrastée, expression plus ou moins exacte de son caractère à la fois véhément et tendre, caractère dominé par une sensibilité d’écorché vif. C’est l’image d’un barbarogénie qui a dû traverser l’enfer – une enfance traumatisante d’orphelin, une jeunesse de clochard et de vagabond – avant de devenir un écrivain accompli, héritier moderne de Dostoïevski, de Villon, de Rabelais et du Marquis de Sade.

Les déclarations de Bulatović – tantôt franches et touchantes, tantôt roublardes, provocatrices et même indécentes – n’ont pas pu, évidemment, laisser ses interlocuteurs indifférents. Certains d’entre eux, impressionnés ou tout simplement charmés, n’ont pas caché leur sympathie à l’égard de cet original venu de la terra incognita des Balkans. C’est « un diable d’homme », « ingénieux et paradoxal », s’exclame Georges Bartoli, un maître de conversation endiablée qui ressemble à « un torrent de mots… qui roule dans son lit tous les cailloux du Monténégro » ! Dans un deuxième interview, publié dans Le Figaro littéraire deux ans plus tard, Bulatović est également présenté comme un original surprenant et attachant, un personnage qui semble débarquer d’un autre monde et d’une autre époque réussissant même « à transformer sa chambre d’hôtel, au cœur du sixième arrondissement, en une place de village où un barde inspiré vient raconter des histoires » ! Ce « barde inspiré », ancien « clochard devenu vagabond », vous laisse une drôle d’impression, précise-t-on : passionné et passionnant, il peut être « intarissable, sombre, véhément, et ce n’est pas désagréable » ! Jean Gaugeard est, lui aussi, agréablement surpris par la personnalité étonnante de Bulatović, en particulier par la force et le charme qu’il dégage :

Je connaissais sa biographie déjà. Une enfance épouvantable, à peu près inculte. La hantise de la mort. Et j’avais imaginé un être maladif, miné. J’ai trouvé un homme… puissant, épanoui, avec une grâce féline… Et puis le bonheur de parler, la hâte de s’exprimer.

Mais tout le monde ne s’est pas laissé impressionner par le tempérament bouillonnant et le talent oratoire de cet étrange romancier du Monténégro. Huber Juin, par exemple, n’a pas trop apprécié ni son comportement théâtral ni ses brusques sautes d’humeur. C’est un personnage au tempérament changeant et imprévisible, remarque-t-il, « tantôt se passionnant et criant vers les autres ; ou bien replié et noir, ce qu’il appelle son côté Karamazov ». Une déclaration de Bulatović, un peu osée il est vrai, a particulièrement agacé son interlocuteur : « Les Français n’ont pas assez de curiosité pour nous, et ça m’offense, car nous sommes un peuple énormément doué… ». Cette déclaration du romancier – faite sur un ton de donneur de leçons peu soucieux des règles de bon ton et d’hospitalité – fut sans doute une « goutte d’eau » de trop, celle qui a fait déborder le vase. Piqué à vif, Juin s’est même vu obligé de prendre la défense de l’honneur français injustement mis en cause, selon lui, par l’insolent hôte du Monténégro :

L’auteur du Coque rouge pourrait ainsi, durant des heures, se révolter, accuser, condamner, employer les grands mots, et l’on se sent froid, un peu ‘nordique’ devant lui, démuni de cette violence, incapable de frapper – ou bien de tuer – de casser quelque chose. Des faibles, quoi !

2. Une « extraordinaire machine à fabuler »

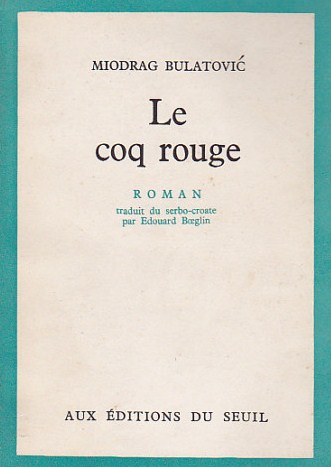

L’image pour le moins non-conformiste que l’écrivain a donnée de lui-même, ainsi que son tempérament excessif et ses interventions publiques exubérantes, ont sans doute influé, dans une certaine mesure, sur la lecture et l’interprétation de ses œuvres en France. L’exemple le plus illustratif en est l’article de Matthieu Galay consacré au Coq rouge, le premier livre de Bulatović traduit en français en 1963. Visiblement agacé par les déclarations tranchantes de l’écrivain, ce critique lui a ouvertement reproché son comportement « importun » en l’interprétant comme une simple manœuvre publicitaire. Cette opinion que Galay s’est faite sur la personnalité de l’auteur a par la suite conditionné directement son jugement critique porté sur Coq rouge. Sans nier l’originalité du romancier, sans mettre en cause une certaine séduction que ce livre opère sur le lecteur, ce critique tire pourtant une conclusion négative. Selon lui, Bulatović « nous séduit davantage par son exotisme exubérant, par son côté ‘régionaliste’, que par le message humaniste et universel qu’il voudrait mettre dans ses œuvres ».

Certes, l’opinion négative de Matthieu Galay, le résultat d’une certaine confusion qui ne fait pas la différence nécessaire entre la personnalité de l’auteur et son œuvre, pourrait être considérée plutôt comme une exception. Mais, une exception qui ne restera encore longtemps ni unique ni isolée. En effet, avec le temps et la traduction des nouveaux livres de Bulatović, des voix contestataires se feront entendre, comme on le verra, plus fréquemment. Cependant, en ce qui concerne Coq rouge, force est de constater – si l’on juge d’après l’accueil, plutôt favorable, fait à ce roman – que la critique s’est montrée, dans ce premier temps, assez généreuse à l’égard de l’écrivain en lui pardonnant des excès ou bien en y voyant, peut-être, les marques d’exception d’un auteur hors du commun, marques qui trouvent d’ailleurs leurs échos dans son roman jugé tout aussi original et déroutant.

Annoncé par l’éditeur comme un « grand roman sensuel et fantastique » qui « fait songer à l’univers orgiaque d’un Breughel », Coq rouge a même suscité des commentaires élogieux et fort enthousiastes. Commentaires réservés habituellement aux livres exceptionnels ou à ceux des auteurs déjà reconnus. Qu’y a-t-il donc d’aussi séduisant dans ce roman qui relate l’histoire d’un pauvre paysan et de son coq, histoire qui se déroule dans un village du Monténégro soudainement transformé, par la frénésie d’une noce campagnarde, en un lieu de débauche carnavalesque ? Selon Georges Bartoli, la force de ce livre, de cette « étrange histoire », réside d’abord dans son « originalité extrême » ainsi que dans l’imagination époustouflante de l’auteur qui agit comme une « extraordinaire machine à fabuler » ! A cela il faut également ajouter, poursuit le même critique, d’autres qualités littéraires de ce « récit plein d’un lyrisme débridé », en particulier sa dimension symbolique. En fait, Bartoli pense ici plutôt à une prétendue dimension intertextuelle du roman en lançant une hypothèse osée – sans la développer, sans y mettre aucune réserve – hypothèse fondée en réalité sur « l’aveu » de l’auteur. D’après cet « aveu », Bulatović, « hanté par les problèmes moraux, voire métaphysiques » aurait écrit Coq rouge « pour réfuter La peste de Camus » !

André Marissel est encore plus enchanté par ce « livre tourbillonnant » qui « bouscule le lecteur peu habitué à pareille kermesse ». Dans son article court mais particulièrement inspiré, ce critique tente d’abord de résumer l’histoire avant de se rendre compte que sa tentative « ne peut être qu’infidèle ». Car, explique-t-il, Coq rouge est beaucoup plus qu’un roman et son auteur « beaucoup plus qu’un romancier : un peintre, un visionnaire comme Breughel et Chagall, un poète comme Gorki ou Panaït Istrati ! » Et comme si ces comparaisons audacieuses n’étaient pas suffisantes pour exprimer son enchantement, Marissel termine son article avec des termes encore plus dithyrambiques :

N’en doutons pas : Miodrag Bulatovic est un grand écrivain, représentant du génie populaire de son peuple ; une force poétique vraiment prodigieuse, dévastant la ‘littérature’ ; un cataclysme qui provoque l’enthousiasme.

Évoquons, enfin, l’interprétation de Michel Deguy, plus ambitieuse, plus approfondie aussi que celles faites par ses confrères. Attiré surtout par la dimension symbolique du roman, par l’image métaphorique du coq rouge s’envolant vers le ciel, ce poète s’attache d’abord à répondre aux questions suivantes : « Qu’est-ce que le coq », ce seul bien du pauvre métayer monténégrin ? Et que représente-t-il dans la vision romanesque de Bulatović ? Selon lui, ce volatile « qui s’élève, qui peut habiter le ciel », est avant tout un symbole riche de significations : il représente à la fois le rêve, la « chose-miroir », « le fantasme » qui nous fait « tenir débout ». Mais c’est aussi « la clé de voûte du roman considéré du point de vue de sa forme », car, souligne-t-il, la figure du coq est également « chargée de l’unité du récit ». A part cette riche symbolique cachée derrière un exotisme apparent, symbolique qui suggère une certaine vision philosophique de l’écrivain, ce roman soulève aussi, toujours d’après Deguy, des interrogations métaphysiques importantes, voire fondamentales. Comme, par exemple, celles-ci : « comment être un homme ? » ; « qu’est-ce être un homme ? » ; ou encore : « comment faire le bien ? ». L’homme de Bulatović, « cette espèce d’animal », « misérable et presque infirme » – explique le poète – sait bien qu’il est dans « le péché », qu’il est « en enfer », et il tente d’en sortir, de « se redresser de terre ». Mais, « le livre dit l’infernal empêchement » de devenir homme, comme il dit aussi « l’impossibilité pour le Bien de se frayer un passage, d’exister, de se ‘réaliser’… »

Dans la suite de son article, Michel Deguy a tenu à souligner – afin de réfuter certaines interprétations sans doute trop influencées par les déclarations exubérantes de l’écrivain – que Coq rouge est, en fait, « un livre pudique ». Car, « malgré l’apparence facile », il n’y a chez ce romancier « aucun exhibitionnisme » : il dépeint certes un monde pris par la folie orgiaque et tombé dans la dégénérescence, mais « sans se complaire dans l’étalage du lubrique ». D’autre part, le poète a également tenu à faire savoir son désaccord avec ceux qui ont établi la comparaison entre ce romancier serbe et Breughel, comparaison qui sera aussi fréquemment évoquée plus tard, au sujet des autres livres de Bulatović. Selon lui, ce parallèle est inopérant d’autant plus qu’il risque « de désorienter le lecteur » qui pourrait penser qu’il s’agit, dans le Coq rouge, « d’une peinture anachronique, gaillarde et festivale, de paysannerie médiévale ». Or, c’est complètement faux, précise-t-il. « Bien au contraire, ce dont il s’agit est moderne : c’est la dégénérescence, non l’exubérance fantastique, qui est montrée ; c’est la désintégration », explique Deguy avant de conclure que ce roman « pudique » est également « un livre profondément moral ».

3. Entre « l’art brut » et « le lyrisme apocalyptique »

Après « une entrée assez étourdissante » de Bulatović sur la scène littéraire française, pour reprendre l’expression de Jean Gaugeard, la critique attendait naturellement avec curiosité la traduction de ses nouveaux livres. Grâce à l’efficacité des Editions du Seuil, elle n’a pas eu effectivement à attendre encore longtemps : un an seulement après la sortie de Coq rouge, cet éditeur a publié Le loup et la cloche, un recueil de nouvelles qui évoque les folies et les traumatismes de la Deuxième Guerre mondiale observés à travers le prisme des souvenirs de l’auteur, enfant orphelin, et transformés en une vision artistique troublante à la fois lyrique et apocalyptique. Ecrit avant le Coq mais très proche de lui sur le plan de la poétique – on y retrouve le même mélange de réalisme cru et de lyrisme onirique, des images grotesques et des envolées poétiques – ce livre fut en effet une bonne occasion offerte à la critique pour approfondir sa connaissance de l’univers littéraire de Bulatović et pour vérifier ses jugements au sujet de Coq rouge.

Évidemment, ce fut aussi une nouvelle occasion pour « l’exotique » surdoué du Monténégro – toujours passionné et volubile, toujours prêt à se lancer dans des jeux provocants avec la critique – de s’exprimer dans la presse qui n’a pas cessé de le solliciter. A part quelques déclarations roublardes et hardies – comme celle-ci : Le loup et la cloche est un ouvrage « biblique comme tous mes autres livres » et « plus que biblique, bouddhique » ! – cette fois l’écrivain s’est montré un peu plus « constructif » en fournissant plusieurs informations fort utiles. Ainsi, par exemple, il a précisé qu’il avait remanié, resserré et raccourci le texte original afin d’accentuer, dans la version française « beaucoup plus courte », la « dimension poétique et philosophique » de son livre. C’est un fait important car ce remaniement de la version originale conçue comme un cycle de nouvelles avec un prologue et un épilogue – remaniement fait sans doute sur la suggestion de l’éditeur désireux de présenter ce livre comme roman – sera la source d’un malentendu non négligeable. Précisément, en prenant ce recueil de nouvelles pour un roman, la critique a aussitôt remarqué une certaine incohérence dans la construction « romanesque » du Loup et la cloche en faisant savoir, à l’instar de G. Petitdemange, que l’on aurait souhaité « une structure plus solide qui noue, par la nécessité interne, tant d’éléments un peu dispersés ».

Mis à part ce reproche dû donc au malentendu provoqué par une manœuvre malhabile de l’auteur et de son éditeur, la critique a accueilli ce nouveau livre de Bulatović avec sympathie et bienveillance. Et même avec un fort enthousiasme comme le démontre, par exemple, la lecture inspirée de Jean Gaugeard touché par la « force prodigieuse qui anime Bulatović le conteur » et par l’émotion authentique et généreuse que dégage ce livre. C’est une « œuvre essentiellement jeune, au plus beau sens du terme », dit celui-ci avant d’avertir, certes implicitement et en filigrane, qu’il faut faire la différence entre le comportement de l’écrivain, parfois roublard et rusé, et sa démarche littéraire motivée exclusivement par un besoin intérieur franc et non calculé. La preuve en est, selon lui, justement Le loup et la cloche, « une œuvre pressente pour son auteur, voire urgente, avec laquelle il ne pouvait être question ni de ruser, ni de tricher, ni même de composer ».

Déjà enthousiasmé par Coq rouge – où on « admire le talent qui s’affirme » – Gaugeard ne pouvait pas éviter de faire la comparaison entre le premier et le deuxième livre de Bulatović traduit en français. Selon lui, il s’agit d’œuvres très proches qui évoquent presque le même univers, celui « de la misère ». Avec certes une différence notable : précisément, Le loup ne dépeint pas seulement le monde « de la misère » mais aussi le monde de la guerre, d’une « guerre déboussolée », étrange, dont les personnages tout aussi déboussolés sont, en fait, « des faux combattants », « des hors-la-guerre ». D’autre part, ces deux ouvrages reflètent également, constate ce critique, les traits reconnaissables d’une même poétique, mais là aussi on y observe une certaine différence sur le plan structurel et sur celui de l’écriture : ainsi, le Coq « a certainement plus d’art dans la composition, plus de virtuosité dans l’écriture, des structures plus complexes et plus secrètes », tandis que Le loup, « en revanche, a plus de violence encore dans la spontanéité » et plus d’envolées lyriques sans freins. Ce sont d’ailleurs cette spontanéité et ces envolées « sans retenue » qui permettent à ce dernier livre de Bulatović de « s’élever jusqu’au poème, jusqu’au chant », remarque le même critique avant d’ajouter : « ce n’est peut-être pas un chant qui accepte et console » ; « c’est plutôt un chant de révolte », « rauque » et « très violent ». Dans ce sens-là, on pourrait dire aussi que Le loup et la cloche est « un livre désespéré » d’un révolté. Désespéré mais pas désespérant ! Car, explique-t-il, malgré le fait que dans cet ouvrage percutant « la pire misère physique accompagne une complète misère morale », l’homme n’est pas perdu à jamais : « au plus noir de la pauvreté », il peut sauver son âme, il peut soudain « récupérer l’humain ». « Et c’est, je crois, le génie de Bulatovic », conclut Gaugeard, « que de parvenir à ce fond extrême où jouent les ressorts les plus secrets, où (…) le comble de la dégénérescence enfante une régénérescence, où la misère même enfante un enchantement miraculeux » !

Tout aussi enchanté par ce « livre hallucinant » du prosateur monténégrin, par sa force intérieure et ses contrastes paroxystiques, Jean Rousselot tente en particulier de situer cet ouvrage difficilement classable dans un contexte précis. Pour le cadre du Loup et la cloche l’écrivain a choisi le Monténégro, son pays natal : c’est un lieu certes réel et réaliste mais aussi et surtout, souligne-t-il, « un lieu symbolique ». Car, sans fuir la réalité brute mais sans tomber non plus dans les pièges d’un réalisme cru, Bulatović développe dans son livre, tout en recourant à un lyrisme puissant, une dimension symbolique et même parabolique, dimension qui nous fait penser « aux rudes apostrophes des prophètes et aux paraboles poignantes autant que sarcastiques de Breughel l’ancien ». D’ailleurs, « ce qui fait la force singulière du Loup et la cloche, c’est très précisément que cette série d’épisodes (…) se situe à mi-chemin du réalisme paysan voire de l’art brut et du lyrisme apocalyptique », constate Rousselot avant de conclure sur un ton dithyrambique : « Miodrag Bulatovic s’impose avec ce livre hallucinant (…) comme un conteur de très grande classe » !

G. Petitdemange met l’accent lui aussi sur ce contraste saisissant entre le monde brutal et violent de Bulatović et ses capacités surprenantes à faire jaillir la poésie là où on ne l’attend pas ! Le loup et la cloche frappe, à première vue, par la violence de son univers « bien rude » et par ses personnages « sans retenue » aux « passions indélicates ». Mais en même temps, poursuit-il, « ce livre brutal » où pourtant « l’inspiration ne tarit » jamais nous touche par son côté poétique et lyrique qui nuance « certains excès de réalisme » et transforme l’ouvrage en « une méditation fiévreuse, une sorte de narration-poème » confirmant ainsi « le grand talent de Bulatovic ». Et comme s’il voulait mettre en garde tous ceux qui en douteraient encore, Petitdemange termine son article par un « conseil » quelque peu étonnant : « Plutôt que de crier au scandale, mieux vaut, je crois, écouter la voix chaude et fraternelle de l’écrivain, qui sollicite comme une tâche ».

Mise en garde ou simple figure de style, quoi qu’il en soit le « conseil » de Petitdemange n’est pas arrivé, pas plus que « la voix chaude et fraternelle de l’écrivain », à se faire entendre par Pierre Lartigue qui s’est montré, contrairement à ses confrères, assez critique à l’égard de ce livre. Certes, il n’a pas lui non plus « crié au scandale », mais il a, en revanche, émis de sérieuses réserves : selon lui, il y a « parfois dans ces pages trop de cendres, trop de cris, trop de fracas », et s’il a accepté implicitement le qualificatif de Rousselot présentant Le loup comme « un livre hallucinant » c’est pour dire, sur un ton ironique, que « l’hallucination » de Bulatović « souvent manque d’efficacité ». Cependant, cette opinion défavorable de Lartigue est restée isolée, comme auparavant celle de Matthieu Galay concernant Coq rouge, sans parvenir à ternir l’image que la critique s’est faite de l’écrivain et de ses premiers livres présentés au public français.

4. Une « Iliade burlesque et rabelaisienne »

ou un « monstrueux guignol »

Encouragés par le succès de Coq rouge et du Loup et la cloche, les Éditions du Seuil feront apparaître, dans les années suivantes, trois nouveaux livres de Bulatović – un roman, une pièce de théâtre et un recueil de nouvelles – qui susciteront, cependant, des réactions différentes auprès de la critique. Déjà en 1965, cet éditeur publie Le héros à dos d’âne – une vaste fresque épique, à la fois tragique et comique, grotesque et délirante, de l’occupation italienne du Monténégro durant la Deuxième Guerre mondiale – en choisissant une stratégie de présentation provocante. Précisément, sur la quatrième de couverture, ce roman est décrit comme « une explosion d’anarchisme bouffon et de lyrisme baroque » qui « consacre la réputation du plus turbulent, du moins conformiste des auteurs slaves contemporains » ! Et comme si cette description concise mais percutante ne suffisait pas, on a décidé de pousser le bouchon encore plus loin : sur la bande publicitaire entourant le volume, l’éditeur a inscrit une citation tant insolente qu’aguichante, tirée du roman : « La guerre, la gloire et la pornographie sont une seule et même chose » !

Cependant, malgré cette stratégie publicitaire quelque peu agressive, la critique – en particulier celle qui connaissait déjà la réputation du « turbulent » romancier du Monténégro et qui appréciait son esprit malin, son goût de la satire et son imagination débordante – s’est montrée, encore une fois, ouverte et compréhensive en accueillant ce nouveau livre de Bulatović avec curiosité et parfois même avec une certaine délectation complice. Ainsi, tout en regrettant de ne pas avoir suffisamment de place pour mettre les lecteurs « en appétit avec des scènes de ‘haute graisse’ ou de pure bouffonnerie » qui abondent dans ce roman, Luc Estang évoque justement la « déclaration provocante » sur la bande publicitaire qui, selon lui, « résume » bien « une ‘philosophie’ dont on ne doute pas que l’auteur la fasse sienne ». Évidemment, précise-t-il, il faut prendre cette « philosophie » avec une ironie propre à cet écrivain, ironie « qui n’épargne personne » exprimée « dans la plus truculente veine anarchiste ». D’après Estang, ce roman confirme, une fois de plus, « l’art de conteur avant tout », d’un conteur au « naturel épique » – qualificatif qu’il faut prendre bien sûr « au sans ironique du terme ». Car, explique-t-il, Le héros à dos d’âne est une épopée qui appartient, en fait, « au genre héroï-comique, ou mieux : tragico-burlesque » ; une épopée dérisoire où « le burlesque l’emporte au point que le tragique », « frappé de dérision », détonne complètement. Du reste, cette dimension burlesque est, remarque le même critique, accentuée davantage par le caractère du personnage principal, Groubane Malitch – trafiquant, pornographe et révolutionnaire – qui relève du type du « héros burlesque ». C’est un héros qui s’inscrit, selon Estang, dans la tradition culturelle européenne, celle de l’époque classique et surtout celle des temps modernes : concrètement, « il tient de Don Quichotte, mais plus encore d’un ‘petit homme’ contemporain, lui aussi ‘artistico-clownesque’ ». Bref : tragico-burlesque « héros à dos d’âne » – « c’est Charlot soldat monténégrin » !

Pierre François Camé a lui aussi apprécié en particulier l’art de narration chez Bulatović. Cette « bouffonne et cruelle histoire de Groubane Malitche », qui se déroule « dans un petit bourg monténégrin au pittoresque aigu », « est conduite avec une verve endiablée », verve qui mêle « le cynisme » et « l’émotion généreuse », écrit-il avant de tirer une conclusion aux accents élogieux : Le héros à dos d’âne se présente certes comme « une épopée sanglante, burlesque et pornographique », mais « peu de livres montrent mieux l’absurdité de la condition humaine en temps de guerre et d’occupation ». Tout aussi impressionné par l’habilité de Bulatović le conteur et par son imagination qui excelle dans la création des scènes carnavalesques marquantes, Claude Ernault note, de son côté, que Le héros à dos d’âne, cette « Iliade burlesque et rabelaisienne », ressemble, en fait, à « un tableau de Breughel le Vieux ». Mais, à un tableau du maître flamand qui serait « soudain animé », de sorte que le lecteur a l’impression d’assister « à une extraordinaire kermesse villageoise aussi débridée que les kermesse flamandes » !

Cet enthousiasme de la critique suscité par Le héros à dos d’âne, enthousiasme exprimé parfois par des commentaires fort élogieux, n’était pas, en revanche, partagé par Lia Lacombe excédée par les « débordements pornographiques et des délires ‘monténégrins’ » qui foisonnent dans ce « monstrueux guignol ». Certes, elle ne met pas en cause le talent de Bulatović le conteur, au contraire : « Il y a dans Le héros à dos d’âne une sève réelle de conteur », reconnaît-elle, « mais sans cesse gonflée, dépassée par ce qu’il faut bien appeler l’obsession du sexe. » D’autre part, si l’on se réfère aux indications paratextuelles, en particulier à la dédicace – ce livre est dédié, « et ce n’est sans doute pas sans raison », à Curzio Malaparte, « poète de la débâcle humaine », comme le souligne l’écrivain – ce roman pourrait effectivement être lu, poursuit Lia Lacombe, comme « une grande fresque, épique et dérisoire, de l’occupation italienne au Monténégro ». Mais, même si on y « sent » Malaparte, même si on se laisse séduire par la narration vibrante du romancier, on adhère difficilement aux idées excessives et obsessionnelles de Bulatović et à son humour « qui nous demeure pour une part étranger ». Débordé par l’imagination lascive, étouffé par « une sorte de délire verbal », le lecteur se voit, en fait, obligé de jeter le bébé avec l’eau du bain – pourrait-on dire en suivant l’esprit de l’image métaphorique proposée par Lia Lacombe :

Emporté par le talent de conteur de Bulatovic, le lecteur laisse d’abord passer le fleuve et ses débris. Et puis, c’est assez ! En réalité, c’est trop : romancier et conteur ont été balancés par tout ce qu’on a jeté au fleuve.

Peu charmée par le personnage principal du roman, clownesque et paradoxal Groubane Malitch, Lacombe n'a pas hésité non plus à exprimer ses réserves à son égard. Il est vrai, dit-elle, que ce héros nous fait penser à Schweyk. « Pas le vrai. Un Schweyk à la Brecht, innocent et roublard, idéaliste à sa façon. » Mais, en même temps, « ses innombrables, ses inénarrables aventures » nous semblent « au moins, étranges », explique-t-elle avant d'enfoncer le clou : « Sans doute Malitch possède-t-il en plus des vertus spécifiquement monténégrines dont les charmes, hélas, m'échappent ».

Dans la suite de son article Lia Lacombe tente de nuancer quelque peu son jugement sévère mais, au bout du compte, elle arrive à une conclusion qui ne laisse place à aucun doute. Il est possible que l'auteur avait l'intention de caricaturer « un événement insupportable, comme la guerre » à travers son personnage bouffon et les « débordements pornographiques », remarque-t-elle en rappelant les propos du romancier : « J'ai voulu ridiculiser la guerre à travers le sexuel, la ridiculiser d'une manière charnelle et qui la rende particulièrement honteuse. » Mais, elle finit par renvoyer dos à dos Malitch et son créateur qui s'est laissé emporter, selon elle, par « la complaisance » à travers laquelle apparaissent ses vraies intentions. « Je crains », conclut-elle, « qu'avec ce roman M. Bulatovic n'ait fait basculer l'équilibre délicat entre ce que l'on veut montrer et ce qui, malgré vous et malgré tout, vous emporte. » !

5. « Jusqu'à l'extrême limite de la dérision »

Si les réserves exprimées par Matthieu Galay et Pierre Lartigue au sujet du Coq et du Loup sont restées relativement isolées, celles émises par Lia Lacombe ont annoncé, d'une certaine manière, un changement notable dans la perception et la réception de cet écrivain en France. Sans doute lassée par son univers littéraire de plus en plus violent, la critique a adopté effectivement, après le succès du Héros à dos d'âne, une nouvelle attitude, moins favorable, à l'égard du turbulent prosateur du Monténégro. La preuve en est d'abord le silence quasi-total qui a entouré aussi bien la publication que la mise en scène de sa pièce dramatique Il est arrivé, conçue comme une sorte de réplique à Beckett et à sa tragi-comédie En attendant Godot. La preuve en est aussi, et surtout, l'accueil mitigé fait un peu plus tard à son recueil de nouvelles Arrête-toi, Danube, le premier livre de Bulatović paru à Belgrade treize ans auparavant, en 1955.

Ce recueil de nouvelles qui avait fait découvrir l'immense talent du jeune prodige du Monténégro mais qui avait en même temps attiré les foudres des idéologues du « réalisme socialiste » y voyant les élucubrations d'une imagination « morbide » et « dégénérée », ce livre subversif et percutant n'a pas seulement trouvé un écho faible en France mais il a également suscité presque les mêmes réactions négatives chez certains critiques. A ce propos il suffit d'évoquer l'article de Tristan Renaud frappé en particulier par la « misogynie » (!) et le « sadisme » de Bulatović. Selon lui, l'univers de Arrête-toi, Danube n'est rien d'autre qu'un « pandémonium » peuplé par les « homuncules égarés », « homologues humains des insectes », où l'auteur s'amuse à leur « arracher pattes et ailes » ; « un pandémonium laborieusement construit et qui (...) n'est guère convaincant ». Certes, ce critique ne nie pas lui non plus le talent de l'écrivain, tant loué par ses confrères, qui retrouve ses marques lorsqu'il « abandonne ses fumeuses élucubrations et ses non moins fameuses paraboles ». Mais ces instants où le talent du conteur se libère sont compromis, conclut Renaud, par « un goût immodéré pour le grotesque et l'horreur à bon marché » qui « font de Arrête-toi, Danube un livre à moitié réussi, à moitié décevant sans une étincelle de passion véritable ».

Plus compréhensif, plus généreux aussi par rapport à ce livre – où « on passe du drame à la blague, de la tragédie à l'opéra bouffe » – a été Alain Bosquet. Sans nier le fait que l'auteur pousse ses personnages « bouffons » très loin, « jusqu'à l'extrême limite de la dérision », celui-ci a souligné que cette vision paroxystique du monde est en fait une « forme de désespoir » qui « bien que théâtrale, ne manque pas de grandeur ». Cet article de Bosquet n'a pas réussi malheureusement à renverser la tendance : confrontés à la réalité – à l'accueil plus que modeste réservé à deux derniers livres de Bulatović et surtout aux réactions négatives, voire hostiles de certains critiques – les Éditions du Seuil ont également fini par abandonner leur « enfant terrible ». L'aventure française du « turbulent » Monténégrin semblait être ainsi subitement close, se terminant comme elle avait commencé auparavant : de façon inattendue et imprévisible.

Cependant, le destin ou tout simplement « le hasard comédien » a donné à cet écrivain, imprévisible aventurier lui aussi, une deuxième chance. Seize ans après, un autre éditeur, Belfond, publie son nouveau roman Gullo, Gullo en annonçant le retour de celui qui brave et bouscule « jusqu'aux derniers tabous ». L'aventure de Miodrag Bulatović en France aura donc un épilogue qui, malheureusement pour lui, n'arrivera pas ni à le réhabiliter ni à faire taire « les mauvaises langues ». Au contraire, comme s'ils n'attendaient que son retour, ses contradicteurs ont aussitôt, après la sortie du roman, commencé à « crier au scandale » ! Le ton a été donné, il est vrai, par les Éditions Belfond qui, comme auparavant les Éditions du Seuil, ont lancé le défi au public et à la critique en appliquant une stratégie de présentation encore plus provocante et agressive. Ainsi, sur la quatrième de couverture, ce roman – qui traite un thème d’actualité, le terrorisme international, sur un mode quelque peu particulier, celui de l’allégorie bouffonne – est présenté comme un ouvrage frôlant le satanisme où l'auteur « bat la mesure d'un sabbat vertigineux » en laissant au diable lui-même le rôle de « maître d’œuvre ». Afin d'accentuer davantage le côté provocant du livre, l'éditeur a également mis en exergue une citation fort dépréciative d’Arthur Lundkvist, à l'époque le membre du Comité du Prix Nobel : « Gullo, Gullo est un livre très particulier, scandaleux, d'une effroyable cruauté. L'imagination de Bulatovic passe toutes les limites concevables » !

En relevant le défi, la critique a répliqué plus ou moins sur le même ton. Certes, la première réaction, celle de Jacqueline Piatier, fut plutôt encourageante pour le romancier. Sans tenir compte de la stratégie publicitaire arrogante, la chroniqueuse du Monde remarque d'abord qu’il s’agit en effet d’une vision du monde où « tout sert au Mal, même la recherche du Bien ». Mais elle avertit, d’une certaine manière, qu’on doit se garder d’en tirer une conclusion rapide. Car, explique-t-elle, nous ne sommes peut-être pas en mesure de déchiffrer toutes les allusions et toutes les références de cette « épopée burlesque » qui, de ce fait, risque effectivement de « nous paraître naïve et gratuite dans ses outrances ». La comparaison avec le Marquis de Sade, revendiquée par Bulatović lui-même, doit être aussi, selon Piatier, prise avec réserve. Ce Sade « à la sauce yougoslave » dont l’œuvre s’inscrit dans la tradition des grandes satires allégoriques « à la Rabelais ou à la Swift », conclut-elle, « ressemblerait plutôt à un moderne Jérôme Bosch ».

Mais cet « avertissement » n'est pas parvenu à se faire entendre par les contradicteurs de Bulatović. Très irrités par la brutalité de son allégorie bouffonne, ceux-ci n'ont pas fait dans la dentelle en allant parfois jusqu'à lui faire un procès d'intention. Ainsi, par exemple, André Clavel, décrit Gullo, Gullo comme un ouvrage « vertigineux, sadien, délirant » qui se présente comme « une sorte d’apologie de la haine » ! D'ailleurs, ajoute-t-il, ce livre scandaleux a été écrit avec un but précis : justement, « pour scandaliser » ! P. Ozouf, de son côté, lui a reproché en particulier « le caractère répétitif des effets », tout en admettant qu’il est possible de le lire à plusieurs niveaux. Plus loin, cependant, va Antoine Spire. Presque dégoûté par la « délectation perverse » de l’écrivain, ce critique a rejeté son roman avec un commentaire qui ne laisse pas de place au doute. Visiblement irrité par la personnalité controversée de l'auteur, à l’époque président de l’Union des écrivains en Serbie, ainsi que par ses prises de position souvent provocatrices et discutables, Spire a écrit : « Miodrag Bulatovic fait dans le manichéen. Confortablement installé dans les hautes sphères du pouvoir serbe, il exalte tout simplement le terrorisme anticapitaliste. Presque insupportable. Fermez le ban ».Dans cette avalanche de réactions hostiles, il était sans doute difficile de faire entendre un autre son de cloche. Pourtant, Laurand Kovacs l'a tenté en accueillant ce roman controversé plutôt avec respect et sympathie. Sans se laisser influencer par les réactions outrées de ses confrères, ce critique – par ailleurs, bon connaisseur de la littérature serbe – a souligné que la dérision de Bulatović, celle qui agace et dérange, est en réalité tragique. Et elle revêt, tout en combinant « subtilement le comment et le pourquoi » de l’existence humaine, différents aspects : bucolique, éthéré, trivial, sadique ou encore ubuesque et scatologique. Mais, sa lecture, ainsi que celle de Jacqueline Piatier – lecture moins moralisatrice et plus argumentée – n'a pas pu avoir, évidemment, la même force de frappe que celles des contradicteurs de Bulatović. Criant au scandale, ceux-ci ont fini par avoir le dernier mot en sonnant le glas à l'aventure française de l'insolent Monténégrin.

Le retour manqué de Bulatović ainsi que les réactions d'animosité qu'il a suscitées sont, en partie au moins, la conséquence directe de l'amalgame que l'on a fait entre, d'un côté, son oeuvre littéraire et, de l'autre côté, sa personnalité controversée et « politiquement incorrecte ». Cela dit, force est de constater qu'au-delà de cet amalgame – qui relève également de la responsabilité de l'auteur lui-même –, l'accueil des oeuvres de Bulatović dans l’Hexagone soulève le problème fondamental de la réception de la littérature serbe en France en général : problème qui révèle une certaine difficulté dans la compréhension entre deux modèles culturels, celui fondé, métaphoriquement parlant, sur « l'esprit cartésien », et celui façonné par « le tempérament slave ». Ce problème n'a pas, du reste, échappé à certains critiques français. La preuve en est ce commentaire, juste et pertinent, de Luc Estang : « M. Miodrag Bulatovic est ce qu'on appelle un tempérament. Son art n'est peut-être pas très raffiné pour le goût occidental, mais il est de 'haut goût' justement, efficace à la mesure de la vitalité qui l'anime. »

Date de publication : novembre 2014

|